鵜の目鷹の目の読み方

うのめたかのめ

鵜の目鷹の目の意味

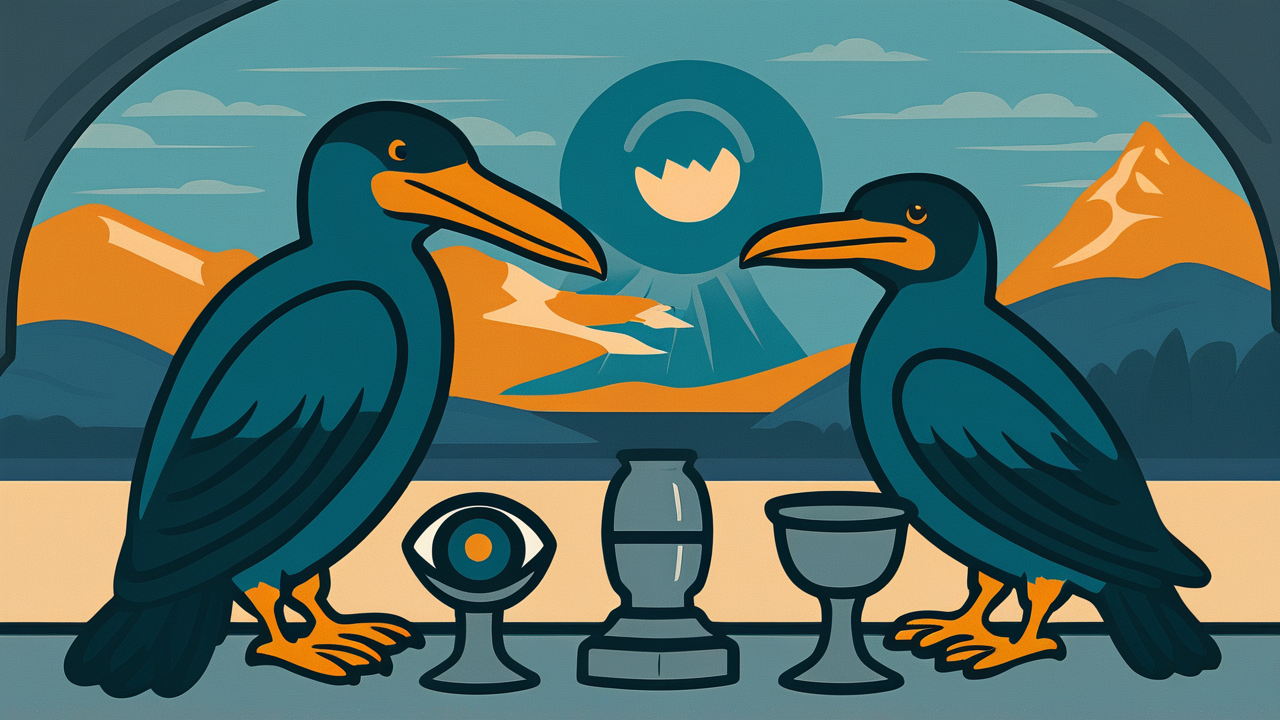

「鵜の目鷹の目」は、鵜や鷹が獲物を狙うときのように、非常に注意深く、鋭い目つきで物事を観察することを表すことわざです。

このことわざは、何かを探したり調べたりするときに、細部まで見逃さないよう集中して観察する様子を表現します。鵜が水中の魚を、鷹が地上の獲物を狙うときの、その鋭く集中した眼差しのように、人が真剣に何かを見つめる状況で使われるのです。

使用場面としては、探し物をするとき、調査や検査を行うとき、何かの手がかりを探すときなどが挙げられます。この表現を使う理由は、単に「よく見る」というよりも、獲物を狙う鳥の本能的な集中力と観察力を例えることで、その真剣さと徹底ぶりを強調できるからです。現代でも、集中して何かを観察する際の表現として理解されており、その人の真剣な取り組み姿勢を表す際に効果的に使われています。

由来・語源

「鵜の目鷹の目」の由来は、鵜と鷹という二種類の鳥の狩りの特性から生まれたことわざです。

鵜は水中で魚を捕らえる水鳥で、水面下の魚影を見逃さない鋭い観察力を持っています。一方、鷹は空高くから地上の小動物を狙う猛禽類で、上空から獲物を見つける優れた視力で知られています。どちらも生存のために、獲物を見つける能力が極めて発達した鳥なのです。

このことわざが文献に現れるのは江戸時代からとされており、当時の人々が身近に観察できたこれらの鳥の習性から、人間の行動を表現する言葉として定着したと考えられています。鵜飼いは古くから日本の伝統的な漁法として親しまれ、鷹狩りも貴族や武士の間で行われていたため、両方の鳥の特性は多くの人に知られていました。

興味深いのは、水中を見る鵜と空中から見る鷹という、異なる視点を組み合わせることで、あらゆる角度からの観察という意味を強調している点です。この表現により、単に「よく見る」以上の、徹底的で抜け目のない観察の様子を表現することができたのでしょう。

豆知識

鵜は実際に水中で目を開けて泳ぐことができる数少ない鳥の一つです。多くの鳥は水中では視界がぼやけてしまいますが、鵜の目は水中でも焦点を合わせることができる特殊な構造になっており、これが「鵜の目」という表現の科学的な根拠となっています。

鷹の視力は人間の約8倍とされており、1キロメートル先のネズミを発見できるほど優れています。この驚異的な視力が「鷹の目」という表現を生み出し、現代でも監視カメラシステムや精密機器の名称に「ホークアイ」として使われることがあります。

使用例

- 彼は鵜の目鷹の目で会場を見回し、ついに落とした指輪を見つけた

- 経理部長は鵜の目鷹の目で帳簿をチェックし、小さなミスも見逃さない

現代的解釈

現代社会において「鵜の目鷹の目」は、情報化時代の新しい文脈で解釈されることが多くなっています。SNSやインターネット上では、膨大な情報の中から必要なものを見つけ出す能力として、この表現が使われるようになりました。

特にビジネスの世界では、市場調査やデータ分析において、細かな変化や兆候を見逃さない洞察力を表す言葉として重宝されています。マーケティング担当者が消費者の行動パターンを分析したり、投資家が株価の動向を注視したりする際に、この古いことわざが現代的な意味を持って使われているのです。

一方で、現代では「監視社会」への懸念から、この表現がネガティブな意味で使われることもあります。プライバシーの侵害や過度な監視を批判する文脈で「鵜の目鷹の目で監視される」といった使い方をされる場合があります。

しかし、本来のことわざが持つ「集中力」や「観察力」という価値は、情報過多の現代においてむしろ重要性を増しています。フェイクニュースが溢れる中で、真実を見極める目を持つことや、大切なものを見失わない集中力は、現代人にとって必要不可欠な能力となっているのです。

AIが聞いたら

鵜と鷹の狩猟スタイルを生物学的に見ると、まさに対極の戦略が浮かび上がる。鵜は水面下1-3メートルまで潜水し、濁った水中でも魚を正確に捕らえる「透視型ハンター」だ。一方、鷹は上空100-200メートルから地上を見渡し、視力は人間の8倍という「俯瞰型ハンター」である。

この組み合わせの言語的天才性は、現代の認知科学が証明する「多角的視点の効果」を、日本人が経験的に理解していた点にある。鵜の「深く狭く見る力」は、現代でいう「垂直思考」—一つの分野を徹底的に掘り下げる専門性に相当する。鷹の「広く高く見る力」は「水平思考」—全体を俯瞰して関連性を見つける統合力だ。

興味深いのは、両者の視覚システムの違いだ。鵜は水中の屈折率変化を計算して獲物の正確な位置を把握し、鷹は動体視力に特化して微細な動きを捉える。つまり「鵜の目鷹の目」は、単なる「よく見る」ではなく、「異なる物理環境に最適化された二つの視覚戦略を同時に使え」という、極めて高度な認知的要求を表している。

現代のイノベーション研究でも、専門知識の深掘り(鵜)と分野横断的視点(鷹)の両立が創造性の鍵とされており、この古いことわざは驚くほど科学的に正確な洞察を含んでいる。

現代人に教えること

「鵜の目鷹の目」が現代人に教えてくれるのは、集中することの大切さです。情報が溢れる現代だからこそ、本当に必要なものを見極める目を養うことが重要なのです。

スマートフォンを見ながら歩いたり、複数のことを同時にこなそうとしたり、私たちは日々注意力を分散させがちです。でも、時には鵜や鷹のように、一点に意識を集中させることで、今まで見えなかったものが見えてくるかもしれません。

大切な人の表情の変化、仕事での小さなチャンス、日常の中の美しい瞬間。これらは「ながら作業」では決して気づけないものです。一日のうち少しでも、スマートフォンを置いて、目の前のことに集中してみてください。

また、このことわざは「目標を持つ」ことの重要性も教えています。鵜や鷹が獲物を狙うように、私たちも明確な目的意識を持つことで、自然と集中力が高まります。あなたが今、本当に見つけたいもの、達成したいことは何でしょうか。それを明確にすることから始めてみませんか。

コメント