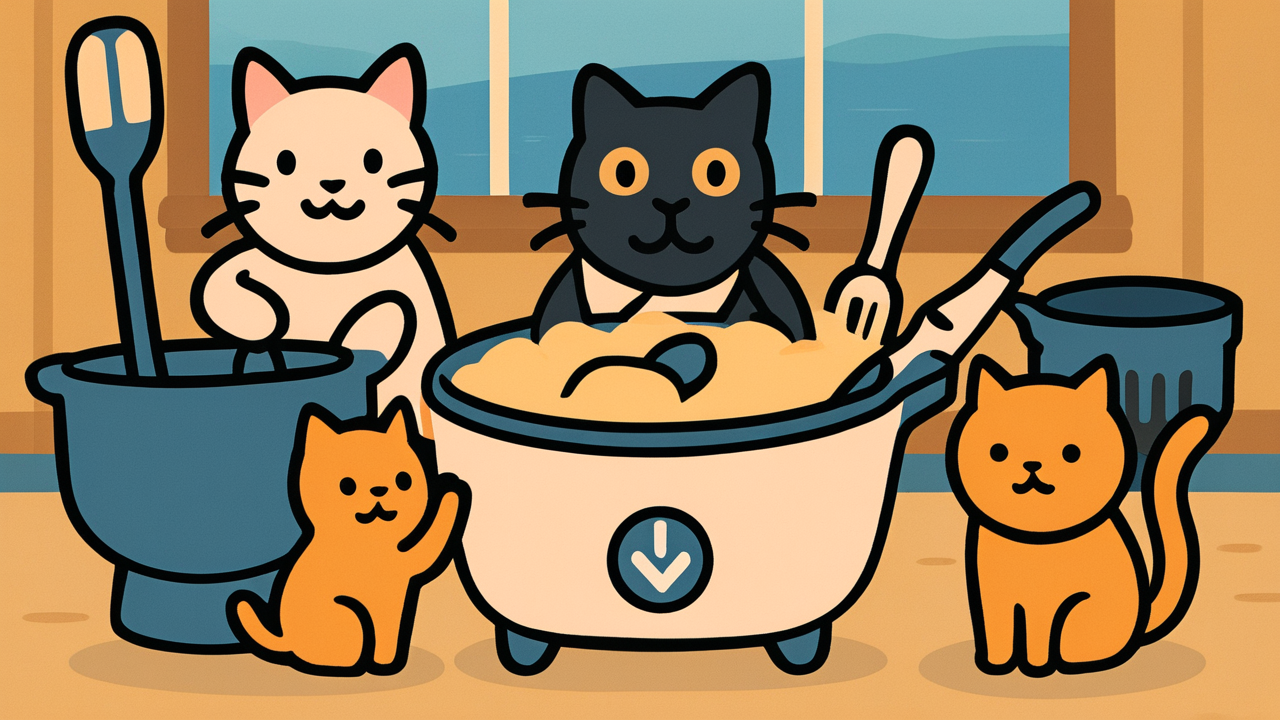

猫も杓子もの読み方

ねこもしゃくしも

猫も杓子もの意味

「猫も杓子も」は、「誰も彼も、みんな一様に」という意味のことわざです。

このことわざは、本来は区別されるべき異なる存在や立場の人々が、同じように何かに夢中になったり、同じ行動を取ったりする様子を表現しています。猫と杓子という全く性質の違うものを並べることで、あらゆる人や物事が例外なく同じ状況にあることを強調しているのです。

使用場面としては、流行や話題が社会全体に広がって、年齢や立場に関係なく多くの人が同じことに関心を示している状況で用いられます。例えば、新しい商品や娯楽、社会現象などが幅広い層に浸透している様子を描写する際に使われるのです。

この表現を使う理由は、単に「みんな」と言うよりも、その普及の徹底ぶりや一様さを印象的に伝えるためです。本来なら違いがあるはずの存在同士が同じ行動を取っている意外性や、その現象の影響力の大きさを強調できるのですね。

由来・語源

「猫も杓子も」の由来については、実は複数の説があり、その語源は完全には解明されていないのが現状です。最も有力とされる説の一つは、「猫も杓子も」の「杓子」が、もともと「女子(めこ)」を意味していたというものです。つまり「猫も女子も」が変化して現在の形になったという説ですね。

また別の説では、「杓子」は本当に調理用具の杓子を指し、「猫のような動物でも、杓子のような道具でも」という意味で、生き物と無生物を対比させて「何でもかんでも」という意味を表現したとする解釈もあります。

さらに興味深いのは、「杓子」が「釈氏(しゃくし)」、つまり仏教の僧侶を指していたという説もあることです。この場合、「猫も僧侶も」という意味になり、動物と聖職者という対極的な存在を並べることで、あらゆる人々を表現したとも考えられています。

江戸時代の文献にはすでにこの表現が見られることから、少なくとも数百年の歴史を持つことわざであることは確かです。どの説が正しいかは定かではありませんが、いずれにしても対照的な二つのものを並べて「すべて」を表現する日本語の特徴的な表現方法が現れていますね。

豆知識

「杓子」という言葉は、現代では主にご飯をよそう道具として知られていますが、実は平安時代から使われている古い調理器具です。当時は木製で、貴族の食事にも使われる重要な道具でした。

江戸時代の川柳や狂歌にも「猫も杓子も」という表現が頻繁に登場しており、庶民の間で親しまれていたことわざだったことがうかがえます。特に寄席や芝居小屋での話芸でよく使われていたようです。

使用例

- 最近は猫も杓子もスマートフォンを持っているから、電車の中が静かになったものだ。

- 新しいカフェができたと聞けば猫も杓子も行列を作るのが、この街の特徴だね。

現代的解釈

現代社会において「猫も杓子も」という表現は、SNSやインターネットの普及によって、より身近で頻繁に体験される現象を表すようになりました。情報の拡散速度が格段に速くなった今、流行や話題が社会全体に広がる様子は、まさにこのことわざが表現する状況そのものです。

特にSNSでのバイラル現象や、YouTubeの人気動画、話題のアプリなどは、年齢や職業を問わず多くの人が同時に関心を示す典型例でしょう。従来なら情報が届くまでに時間差があった地域や世代も、今では同じタイミングで同じ情報に触れることができます。

一方で、現代では個人の多様性や個性が重視される傾向も強まっています。「猫も杓子も同じことをする」状況に対して、批判的な見方をする人も少なくありません。画一化への警戒感や、流行に流されることへの抵抗感も生まれているのです。

しかし興味深いことに、個性を重視する現代だからこそ、「猫も杓子も」的な現象が起きた時のインパクトは以前より大きくなっているとも言えます。多様化が進んだ社会で、それでも多くの人が同じものに注目するということは、その対象に特別な魅力や価値があることの証明でもあるのです。

このことわざは現代でも十分に通用する表現として、私たちの日常会話の中で生き続けています。

AIが聞いたら

「猫も杓子も」の語源論争は、実は日本人の「みんな」という概念の変遷を映し出している。最も古い説とされる「禰子も釈子も」(神職と僧侶)は、宗教的権威が社会の中心だった時代の「全員」観を表している。つまり神道と仏教の両方の宗教者が賛成するなら、それは本当に「みんな」の意見だという発想だ。

一方「女子も弱子も」(女性と子供)説は、江戸時代の身分制社会を反映している。当時は男性が家族や社会の代表とされていたため、普段は意見を求められない女性や子供まで同じことを言うなら、それは間違いなく「全員一致」という論理だ。

興味深いのは、現代では文字通りの「猫と杓子」説が最も受け入れられていることだ。これは戦後の民主化とともに、宗教的権威や性別・年齢による序列よりも、生物と無機物という全く異なるカテゴリーの組み合わせで「ありとあらゆるもの」を表現する感覚に変化したことを示している。

言語学者の調査では、1950年代以降に「猫と杓子」説を支持する人が急増しており、これは日本人の平等意識の浸透と無関係ではない。語源論争の決着よりも、どの説が各時代に支持されるかの方が、実は日本人の社会意識の変化を如実に物語っている。

現代人に教えること

「猫も杓子も」ということわざは、現代を生きる私たちに大切なバランス感覚を教えてくれます。それは、流行や集団の動きに敏感でありながらも、自分自身の判断軸を失わないということです。

みんなが同じことをしている時、それを単純に批判するのではなく、なぜそれが多くの人に支持されているのかを冷静に観察してみましょう。そこには時代の変化や、人々の新しいニーズが隠れているかもしれません。一方で、「みんながやっているから」という理由だけで行動するのではなく、自分にとって本当に価値があるかどうかを考えることも大切です。

現代のように情報が溢れる時代だからこそ、「猫も杓子も」的な現象を上手に活用する知恵が求められています。流行の中から本当に価値あるものを見つけ出し、自分の生活を豊かにするヒントとして活かしていく。そんな柔軟で賢い生き方が、このことわざから学べる現代的な教訓なのです。

集団の知恵を尊重しつつも、個人の感性を大切にする。そのバランスこそが、充実した人生を送る秘訣かもしれませんね。

コメント