どんぐりの背比べの読み方

どんぐりのせいくらべ

どんぐりの背比べの意味

「どんぐりの背比べ」は、似たような能力や実力を持つ者同士が優劣を競っても、大した差がないため意味がないということを表すことわざです。

このことわざが使われるのは、複数の人や物事を比較する場面で、その差があまりにも小さく、どれが優れているかを判断することに意味がない状況です。例えば、同じレベルの実力を持つ人たちが競争している時や、似たような品質の商品を比較している時などに使われます。

重要なのは、これが決して悪い意味だけではないということです。確かに「大した差がない」という意味では平凡さを表しますが、同時に「みんな同程度に優秀」という解釈もできるんですね。つまり、全体のレベルが高い中での僅差の競争を表現する場合もあります。現代社会では、激しい競争の中で、実力が拮抗している状況を客観視する際によく使われる表現となっています。

由来・語源

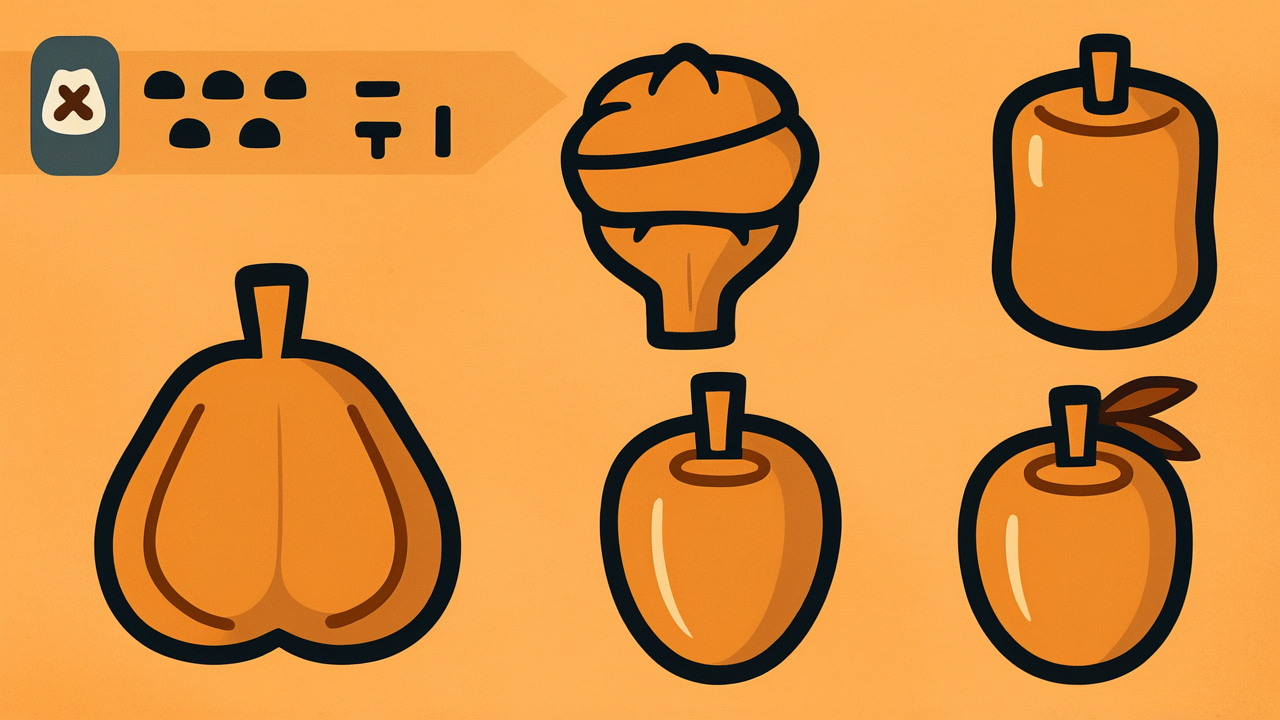

「どんぐりの背比べ」の由来は、実際のどんぐりの形状と特性から生まれた表現です。どんぐりは、クヌギやコナラなどの木の実で、秋になると地面にたくさん落ちますが、その大きさはほぼ均一で、個体差がとても小さいのが特徴なんですね。

江戸時代の文献にもこの表現が見られることから、かなり古くから使われていたことわざだと考えられています。当時の人々は、秋の風物詩として身近にあったどんぐりを見て、「どれも似たような大きさで、背の高さを比べても意味がない」という観察から、この表現を生み出したのでしょう。

特に興味深いのは、どんぐりという素材の選択です。なぜ他の木の実ではなく、どんぐりだったのでしょうか。それは、どんぐりが日本全国どこでも見つけることができ、しかも大量に落ちているため、多くの人が実際に手に取って比較する機会があったからだと推測されます。子どもたちが遊びながらどんぐりを集めて並べてみると、確かにどれも似たような大きさで、優劣をつけるのが難しいことに気づいたのかもしれませんね。

豆知識

どんぐりは実は栄養価が非常に高く、縄文時代から日本人の重要な食料源でした。現代でも適切に処理すれば食べることができ、韓国では「トトリムク」というどんぐり豆腐が親しまれています。

どんぐりには「帽子」と呼ばれる殻斗(かくと)がありますが、この形は樹種によって大きく異なります。しかし、実の部分の大きさは確かにどの種類でもほぼ均一で、ことわざの観察は植物学的にも正確なのです。

使用例

- 今年の新人はみんな優秀で、どんぐりの背比べだから誰を昇進させるか悩ましいな

- この価格帯のスマートフォンはどんぐりの背比べで、正直どれを選んでも大差ないよ

現代的解釈

現代社会において「どんぐりの背比べ」は、むしろ頻繁に遭遇する状況を表す言葉として重要性を増しています。グローバル化と情報化が進んだ結果、あらゆる分野で競争が激化し、参加者のレベルが均質化する現象が起きているからです。

例えば、大学受験では偏差値の僅差で合否が決まり、就職活動では似たような経歴の学生たちが競い合います。企業間の競争でも、技術力や品質の差が縮まり、消費者にとって選択が困難になるケースが増えています。スマートフォンや自動車など、どのメーカーの製品も一定の品質を保っており、まさに「どんぐりの背比べ」状態です。

しかし、現代ではこの状況を必ずしもネガティブに捉える必要はありません。全体のレベルが向上した結果としての「どんぐりの背比べ」は、むしろ健全な競争環境の証拠とも言えるでしょう。

一方で、SNSの普及により、人々は常に他者と比較される環境に置かれています。「いいね」の数やフォロワー数での競争は、まさに現代版の「どんぐりの背比べ」かもしれません。このような状況では、小さな差に一喜一憂するよりも、自分らしさや独自性を大切にする視点が重要になってきています。

AIが聞いたら

「どんぐりの背比べ」は実は現代社会が最も重視する価値観と真っ向から衝突する、危険な思考パターンを内包している。このことわざの本質は「小さな差は無意味」という切り捨ての論理だが、これは現代の多様性重視社会が大切にする「一人ひとりの微細な違いにこそ価値がある」という考えと完全に対立する。

心理学の研究では、人間は「わずかな差」を認識し評価する能力こそが、個性や才能を育む源泉だと証明されている。例えば音楽の世界では、プロとアマチュアの技術差はわずか数パーセントだが、その「どんぐり程度の差」が聴衆に与える感動は天と地ほど違う。同様に、学習能力の個人差も実際は10-15%程度だが、この差が積み重なることで大きな成果の違いを生む。

さらに問題なのは、このことわざが「上から目線の評価者」の存在を前提としていることだ。誰かが勝手に「この程度の差は意味がない」と判断を下している構造になっている。現代の多様性社会では、評価の基準自体が多元化しており、一つの物差しで優劣を決めること自体が時代遅れとされる。

つまり「どんぐりの背比べ」という表現を使う瞬間、私たちは知らず知らずのうちに古い序列主義的な思考に陥り、現代が大切にする「違いを認め合う文化」を否定してしまっているのである。

現代人に教えること

「どんぐりの背比べ」が現代人に教えてくれるのは、完璧主義から解放される大切さかもしれません。私たちはつい、他者との微細な差に注目して一喜一憂してしまいがちですが、実際にはその差が人生に大きな影響を与えることは少ないのです。

大切なのは、「似たようなレベル」にいることを恥じるのではなく、むしろ全体のレベルが高い中で競い合えていることを誇りに思うことです。どんぐりの背比べの状況は、実はみんなが努力した結果なのですから。

現代社会では、SNSなどで他者との比較が日常的になっていますが、このことわざは「小さな差にこだわりすぎない」という健全な距離感を教えてくれます。あなたが今、誰かと似たような状況にいるなら、それは決して悪いことではありません。むしろ、お互いを認め合い、高め合える仲間がいるということなのです。

時には競争から一歩引いて、「みんなよく頑張っているな」と温かい目で見ることも必要ですね。

コメント