目と鼻の先の読み方

めとはなのさき

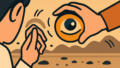

目と鼻の先の意味

「目と鼻の先」は、非常に近い距離にあることを表すことわざです。

物理的な距離が短いことを表現する際に使われ、歩いてすぐに到達できる場所や、目に見える範囲内にある場所を指します。「あそこは目と鼻の先だから、すぐに行ける」というように、移動にほとんど時間がかからない近さを強調したい場面で用いられます。

このことわざを使う理由は、相手に距離の近さを印象的に伝えたいからです。単に「近い」と言うよりも、顔の中の目と鼻という身近な部位を例に出すことで、その近さを実感として伝えることができます。現代でも、駅から目と鼻の先にある店、学校から目と鼄の先の公園など、日常会話でよく使われています。特に道案内や場所の説明をする際に、相手に安心感を与える効果もあります。

由来・語源

「目と鼻の先」は、人間の顔の構造から生まれた非常に分かりやすいことわざですね。目と鼻は顔の中央部分にあり、実際に数センチしか離れていません。この身体的な距離感を使って、「とても近い距離」を表現したのが始まりとされています。

江戸時代の文献にもこの表現が見られることから、少なくとも数百年前から使われていたと考えられます。当時の人々にとって、距離を表現する際に自分の身体を基準にするのは自然なことでした。「一寸」「一尺」といった身体を基準とした単位が使われていたように、「目と鼻の先」も身体感覚に基づいた表現として定着していったのでしょう。

興味深いのは、この表現が単純に「近い」だけでなく、「すぐそこにある」「手の届くところにある」という意味合いも含んでいることです。目と鼻は顔の中でも特に重要な器官であり、常に意識している部分だからこそ、その距離感が「身近さ」や「手軽さ」を表現するのにぴったりだったのかもしれません。このように、人間の身体感覚を巧みに利用した表現として、長い間愛用され続けてきたことわざなのです。

豆知識

目と鼻の実際の距離は個人差がありますが、平均的には3〜4センチ程度です。この短い距離が、日本人の距離感覚の基準として長い間使われ続けているのは興味深いことですね。

「目と鼻の先」と似た表現で「石を投げれば届く」という言い方もありますが、こちらは実際に石を投げる行為を想定しているため、やや距離が長くなります。身体の一部を使った「目と鼻の先」の方が、より身近で親しみやすい表現として愛用されているようです。

使用例

- コンビニなら目と鼻の先にあるから、すぐ買いに行けるよ

- 駅から目と鼻の先の場所で待ち合わせしましょう

現代的解釈

現代社会において「目と鼻の先」という表現は、物理的な距離だけでなく、アクセスの良さや利便性を表現する言葉としても使われています。特に不動産広告や店舗紹介では、「駅から目と鼻の先」「学校から目と鼻の先」といった表現が頻繁に使われ、立地の良さをアピールする決まり文句となっています。

インターネット時代になって、物理的な距離の重要性が薄れたかと思いきや、実際にはむしろ「近さ」の価値が再認識されています。オンラインショッピングが普及する一方で、「すぐに取りに行ける」「歩いて行ける」という物理的な近さは、緊急時や即座に必要な物を手に入れたい時の安心感として重宝されています。

また、テレワークが普及した現代では、自宅から目と鼻の先にあるカフェやコワーキングスペースが注目されています。通勤時間を大幅に短縮できる「近さ」は、時間効率を重視する現代人にとって大きな魅力となっています。

さらに、高齢化社会において、病院や薬局、スーパーマーケットが目と鼻の先にあることは、生活の質を左右する重要な要素となっています。このように、デジタル化が進む現代でも、物理的な「近さ」を表現するこのことわざは、その価値を失うどころか、新たな意味を獲得し続けているのです。

AIが聞いたら

人間の顔には興味深い認知の仕組みが隠されている。目と鼻の実際の距離はわずか3~4センチなのに、なぜこれが「すぐ近く」の代表例になったのか。

認知心理学の研究によると、人間は距離を測る時、手や足よりも顔を基準にする傾向が強い。これは「顔中心認知」と呼ばれる現象だ。たとえば、赤ちゃんは生後数時間で顔のパーツの位置関係を認識できるが、手足の感覚はもっと後に発達する。つまり、顔こそが人間にとって最も原始的で確実な「ものさし」なのだ。

さらに驚くべきことに、脳の中で顔の情報を処理する領域は、空間認知を司る領域と密接につながっている。目と鼻という「顔の中心部分」の距離感は、脳にとって最も信頼できる近距離の基準値として機能する。

手の届く範囲なら個人差があるし、足元は見えない時もある。しかし目と鼻の距離は、鏡を見なくても無意識に把握できる絶対的な基準だ。このことわざは、人間が持つ最も根本的な空間認知システム──顔を中心とした距離感覚──を言語化した、認知科学的に極めて合理的な表現だったのである。

現代人に教えること

「目と鼻の先」ということわざは、私たちに身近なものの価値を教えてくれます。現代社会では、遠くの素晴らしいものに目を向けがちですが、実は手の届く範囲にある小さな幸せや便利さこそが、日々の生活を支えているのかもしれません。

忙しい毎日の中で、目と鼻の先にある美味しいパン屋さん、気軽に立ち寄れる図書館、散歩できる小さな公園など、身近な場所の存在がどれほど心の支えになっているか、改めて気づかされます。遠くの有名な観光地に憧れる前に、まずは近所を散策してみると、意外な発見があるかもしれません。

また、人間関係においても同じことが言えるでしょう。SNSで遠くの人とつながることも大切ですが、目と鼻の先にいる家族や近所の人、職場の同僚との関係を大切にすることで、より豊かな日常を築けるはずです。このことわざは、「近さ」という当たり前のことの中に隠れている、かけがえのない価値を思い出させてくれる、温かい知恵なのです。

コメント