水清ければ魚棲まずの読み方

みずきよければうおすまず

水清ければ魚棲まずの意味

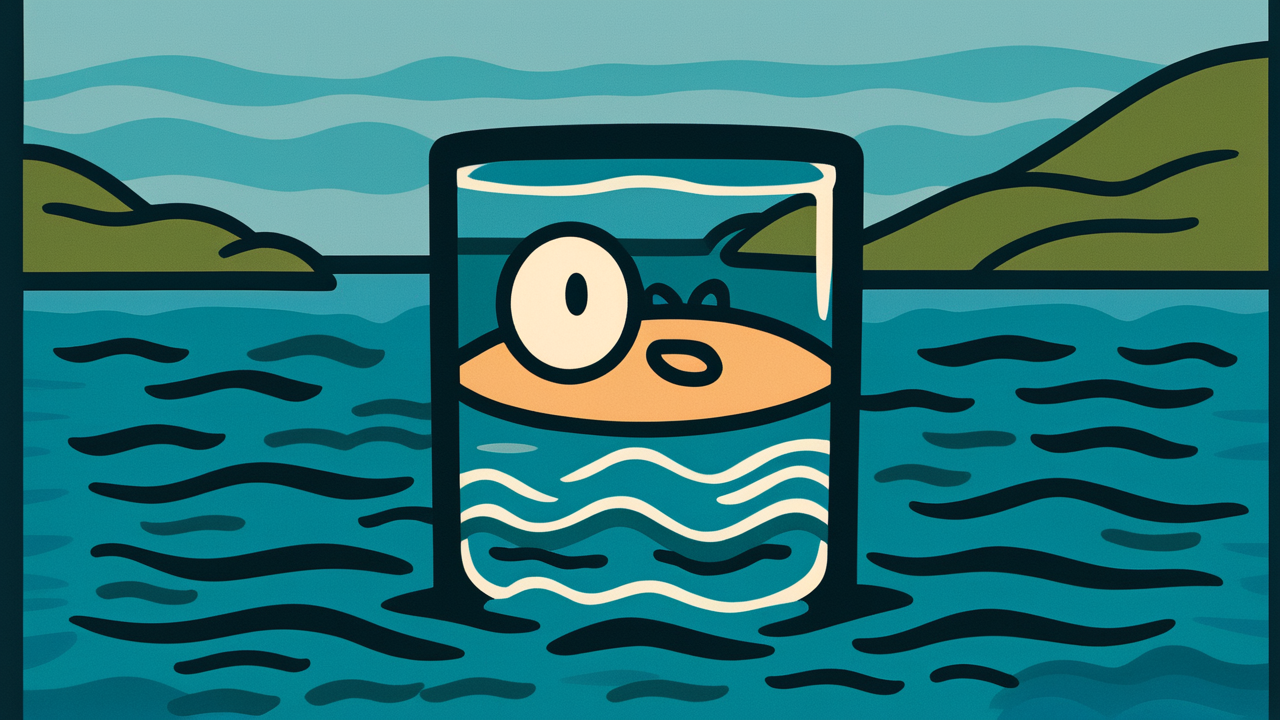

このことわざは、あまりに清廉潔白すぎたり完璧を求めすぎたりすると、かえって人が寄り付かなくなってしまうという意味です。

清らかすぎる水には栄養分や微生物がなく、魚が生きていけないように、人間関係においても、理想や道徳を追求しすぎて融通が利かない人の周りからは、自然と人が離れていってしまうものです。これは、リーダーシップや人付き合いにおいて、時には寛容さや柔軟性が必要だということを教えています。

職場で完璧主義すぎる上司や、友人関係で常に正論ばかり言う人を思い浮かべてみてください。確かに間違ったことは言っていないのですが、一緒にいると息苦しく感じることがありますよね。このことわざは、そうした状況で使われます。人間には弱さや不完全さがあり、それを受け入れる度量の大きさこそが、真の魅力や人望につながるのだという深い洞察が込められているのです。

由来・語源

「水清ければ魚棲まず」の由来は、中国の古典『大戴礼記』にある「水至清則無魚、人至察則無徒」という言葉にさかのぼります。これは「水があまりに清すぎると魚が住まず、人があまりに細かく詮索しすぎると仲間がいなくなる」という意味でした。

この教えは、もともと為政者や指導者に向けた政治的な教訓として生まれました。古代中国では、君主が部下に対してあまりに厳格すぎると、かえって人が離れていってしまうという政治哲学が重要視されていたのです。清らかすぎる水には微生物や小さな生き物が育たず、結果として魚の餌がないため魚も住めないという自然の摂理を、人間関係の教訓に重ね合わせた巧妙な比喩でした。

日本には平安時代頃に仏教や儒学とともに伝来し、江戸時代には庶民の間でも広く知られるようになりました。日本では特に、完璧を求めすぎることの弊害を戒める教えとして定着し、「清濁併せ呑む」という価値観と結びついて理解されるようになったのです。

豆知識

このことわざに登場する「清い水」ですが、実際の生態学でも興味深い現象があります。湧き水のように非常に清澄な水は、栄養分が少なすぎて生物の多様性が低くなることが知られています。逆に、適度に濁った水の方が植物プランクトンが豊富で、食物連鎖が活発になり、多くの魚が生息できるのです。

古代中国でこのことわざが生まれた時代、すでに人々は自然界のこうした仕組みを観察し、人間社会の教訓として活用していたのですね。科学的な知識がなくても、経験と観察から得た知恵の深さには驚かされます。

使用例

- あの部長は正論ばかりで水清ければ魚棲まずという感じで、部下がどんどん異動を希望している

- 完璧な人を求めすぎていたら婚期を逃してしまった、まさに水清ければ魚棲まずだった

現代的解釈

現代社会では、このことわざの意味がより複層的になっています。SNSの普及により、個人の発言や行動が常に監視される環境が生まれ、「清すぎる水」の状態が日常的に発生しているのです。

企業では、コンプライアンスの厳格化により、以前なら許容されていた「グレーゾーン」の判断が難しくなりました。確かに不正は防げますが、同時に創造性や挑戦的な取り組みも萎縮してしまう傾向があります。スタートアップ企業が大企業に比べて革新的なサービスを生み出しやすいのは、ある程度の「濁り」を許容する文化があるからかもしれません。

一方で、現代では「清い水」を求める声も強くなっています。政治家の不正や企業の隠蔽体質に対する批判は厳しく、透明性や説明責任が重視されます。しかし、あまりに完璧を求めすぎると、リスクを恐れて何も決断できないリーダーや、失敗を恐れて挑戦しない組織が生まれてしまいます。

現代に必要なのは、基本的な倫理観は保ちながらも、人間らしい不完全さや多様性を受け入れる寛容さなのでしょう。完璧な透明性と適度な柔軟性のバランスを見つけることが、現代社会の大きな課題となっています。

AIが聞いたら

「水清ければ魚棲まず」を生態学で見ると、驚くべき科学的真実が隠れている。

完全に透明な水は、実は生物にとって「栄養失調の砂漠」だ。魚が生きるには、水中の小さなプランクトンや微生物が必要。これらは少し濁った水でこそ繁殖する。つまり、適度な「汚れ」が生命の源なのだ。

現代の生態学では「中規模攪乱仮説」という理論がある。環境が安定しすぎても、変化が激しすぎても、生物の種類は減ってしまう。適度な変化がある時に、最も多様な生き物が共存できるという発見だ。

たとえば森林では、時々起こる小さな山火事が新しい植物の成長を促し、結果として動物の種類も増える。サンゴ礁でも、適度な波の攪乱がある場所ほど、多くの魚種が集まる。

この法則は数字でも証明されている。生物多様性を測る研究では、中程度の環境変化がある場所で種の数が最大になるカーブを描く。完全に静かな環境より、少しざわめきのある場所の方が、生命は豊かに育つのだ。

古人は科学的データなしに、この生態学の核心を直感で見抜いていた。「清すぎる完璧さ」より「適度な混沌」こそが、豊かさを生むという深い洞察だったのである。

現代人に教えること

このことわざが現代人に教えてくれるのは、「完璧でなくても大丈夫」という優しいメッセージです。SNSで他人の輝いて見える投稿と自分を比べて落ち込んだり、職場で完璧な成果を求められてプレッシャーを感じたりする現代だからこそ、この教えは心に響きます。

大切なのは、自分自身に対しても他人に対しても、適度な寛容さを持つことです。失敗や弱さを隠そうとするのではなく、それも含めて人間らしさだと受け入れる。そうすることで、周りの人も安心してあなたの近くにいられるようになります。

リーダーの立場にある人なら、部下の小さなミスを厳しく追及するより、成長を見守る姿勢を大切にする。友人関係では、相手の欠点を指摘するより、良いところを見つけて伸ばしてあげる。そんな心の余裕が、豊かな人間関係を育んでくれるのです。

完璧を目指すことは素晴らしいことですが、それと同じくらい、不完全さを受け入れる度量の大きさも美しいものです。あなたの周りに自然と人が集まる、そんな温かい存在になれたら素敵ですね。

コメント