ミイラ取りがミイラになるの読み方

みいらとりがみいらになる

ミイラ取りがミイラになるの意味

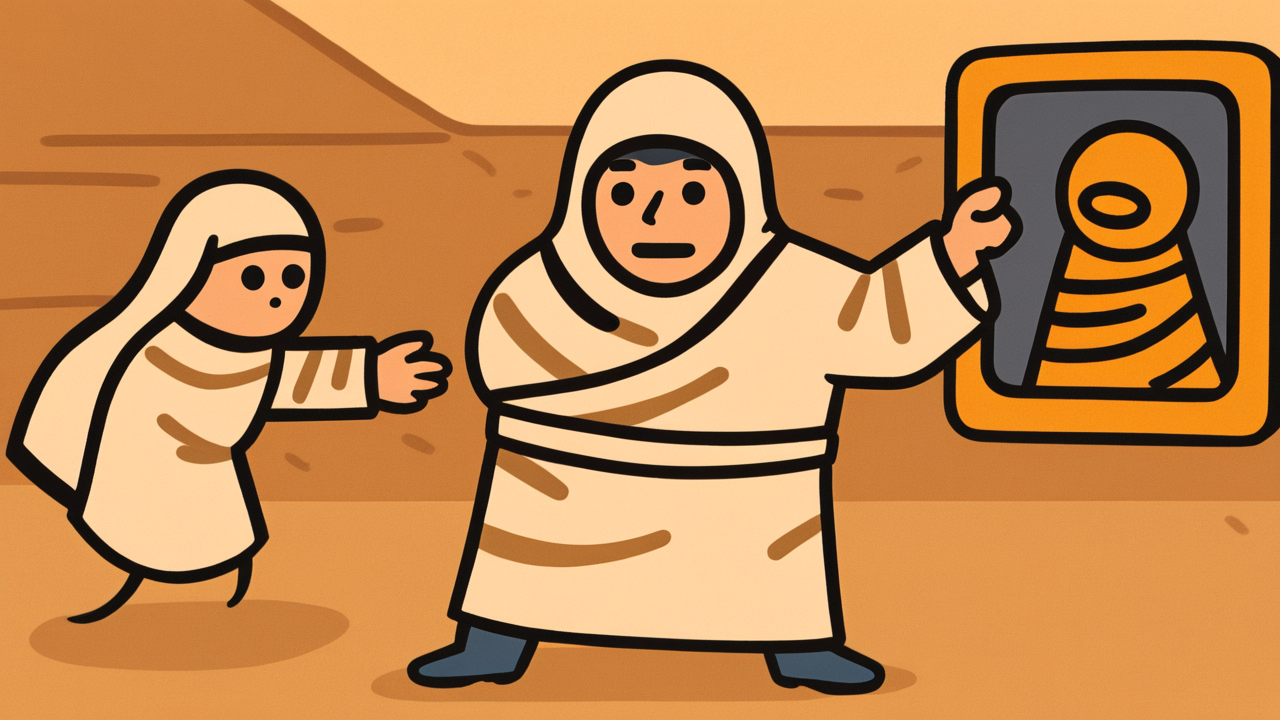

「ミイラ取りがミイラになる」とは、人を説得したり、連れ戻したりしようとして出かけた人が、逆に相手に説得されて、同じ立場になってしまうことを表します。

このことわざは、当初の目的とは正反対の結果になってしまう状況で使われます。例えば、遊んでばかりいる友人を注意しに行ったのに、自分も一緒に遊んでしまったり、会社を辞めようとしている同僚を引き止めに行ったのに、自分も転職を考えるようになったりする場面です。

この表現を使う理由は、そうした状況の意外性や皮肉さを端的に表現できるからです。また、人間の意志の弱さや、環境に影響されやすい性質を軽やかに指摘する効果もあります。現代でも、SNSで誰かの考えを変えようとコメントしたのに、逆に自分が影響を受けてしまうような場面でよく使われています。

由来・語源

このことわざの由来は、古代エジプトのミイラを取りに行った人が、逆にミイラにされてしまったという話から生まれたとする説が一般的に知られています。しかし、実際の語源については複数の説があり、定かではありません。

一つの説では、江戸時代にミイラが薬として珍重されていた時代背景が関係しているとされます。当時、ミイラは「木乃伊(もくないい)」と呼ばれ、万能薬として高値で取引されていました。そのため、ミイラを求めて危険な場所に向かう人々がいたのです。

別の説では、この表現が比喩的に使われ始めたのは明治時代以降とも言われています。人を説得しに行った者が、逆に相手に説得されてしまうという状況を、ミイラ取りの話になぞらえて表現したというものです。

いずれにしても、このことわざが定着した背景には、目的と結果が完全に逆転してしまう人間の滑稽さや、物事の予想外の展開への驚きを表現したいという気持ちがあったと考えられます。言葉の響きの面白さも、このことわざが広まった理由の一つでしょう。

豆知識

古代エジプトでは、ミイラ作りは神聖な儀式でしたが、中世ヨーロッパではミイラを粉末にして薬として服用する習慣がありました。この「ミイラ薬」は日本にも伝来し、江戸時代には高級な万能薬として珍重されていたのです。

ミイラを取りに行くという行為自体が、実は墓荒らしや盗掘を意味していたため、このことわざには「悪事を働こうとして逆に災いを受ける」というニュアンスも含まれていると考えられます。

使用例

- 息子のゲーム時間を注意しに行った父親が、一緒にプレイして夜更かししてしまい、まさにミイラ取りがミイラになった状況だった。

- ダイエット中の友人を励ましに行ったのに、美味しそうなケーキを一緒に食べてしまい、ミイラ取りがミイラになってしまった。

現代的解釈

現代社会では、このことわざの意味がより複層的になっています。情報化社会において、誰かの間違った考えを正そうとSNSで議論を始めたものの、逆に相手の主張に納得してしまうケースが頻繁に見られます。これは情報の多様性と、異なる視点に触れる機会が増えたことの表れでもあります。

ビジネスの世界でも、競合他社を調査しに行った社員が、その会社の魅力に惹かれて転職してしまうという現代版「ミイラ取りがミイラになる」現象が起きています。また、子どもの教育現場では、ゲームやスマートフォンの使いすぎを注意する親が、逆に子どもと一緒にハマってしまうという状況も珍しくありません。

興味深いのは、現代では必ずしもネガティブな意味だけで使われないことです。固定観念を持って何かに反対していた人が、実際に体験してみて考えを改めるという、むしろポジティブな変化を表現する場合もあります。これは、多様性を重視する現代社会の価値観の変化を反映しているといえるでしょう。

このことわざは、人間の柔軟性や学習能力の高さを示すものとしても解釈できるようになっています。

AIが聞いたら

人間の脳には「確証バイアス」という厄介な仕組みがある。これは、自分の考えを裏付ける情報ばかりを集めてしまう心の癖だ。「ミイラ取りがミイラになる」は、実はこの現象を逆手に取った恐ろしいメカニズムを描いている。

たとえば、ある陰謀論を批判しようとしてネットで調べ始める。最初は「おかしな話だ」と思っていても、関連動画を次々と見ているうちに、脳は無意識にその情報に慣れ親しんでしまう。心理学では「単純接触効果」と呼ばれるが、繰り返し触れるものに好感を抱く性質が人間にはある。

さらに危険なのは「沈没コスト効果」だ。調べれば調べるほど「せっかくここまで時間をかけたのだから」という心理が働き、引き返しにくくなる。批判するつもりで集めた情報が、いつの間にか「もしかして本当かも」という気持ちに変わっていく。

SNS時代の情報拡散でも同じことが起きている。デマを否定する投稿でも、そのデマ自体を何度も目にすることで、脳がそれを「よく聞く話=信頼できる情報」と錯覚してしまう。批判者が結果的に拡散の手助けをしてしまうのだ。

このことわざは、人間の認知システムの盲点を見事に突いた警告だったのである。

現代人に教えること

「ミイラ取りがミイラになる」が現代人に教えてくれるのは、自分の考えや立場に固執しすぎることの危険性と、同時に心を開くことの大切さです。

私たちは往々にして、自分が正しいと信じて他者を変えようとしますが、実際には相手から学ぶことの方が多いものです。このことわざは、そんな人間の謙虚さの必要性を教えてくれます。また、予想外の展開を恐れるのではなく、それを成長の機会として捉える柔軟性の価値も示しています。

現代社会では、異なる価値観や文化に触れる機会が増えています。そんな時、このことわざの精神を活かして、相手を変えようとするのではなく、まず相手の立場を理解しようとする姿勢が大切です。結果的に自分の考えが変わったとしても、それは失敗ではなく、視野が広がった証拠なのです。

人生において、時には「ミイラ取りがミイラになる」ことを恐れずに、新しい世界に飛び込んでみる勇気を持ちたいものですね。

コメント