弱馬道を急ぐの読み方

よわうまみちをいそぐ

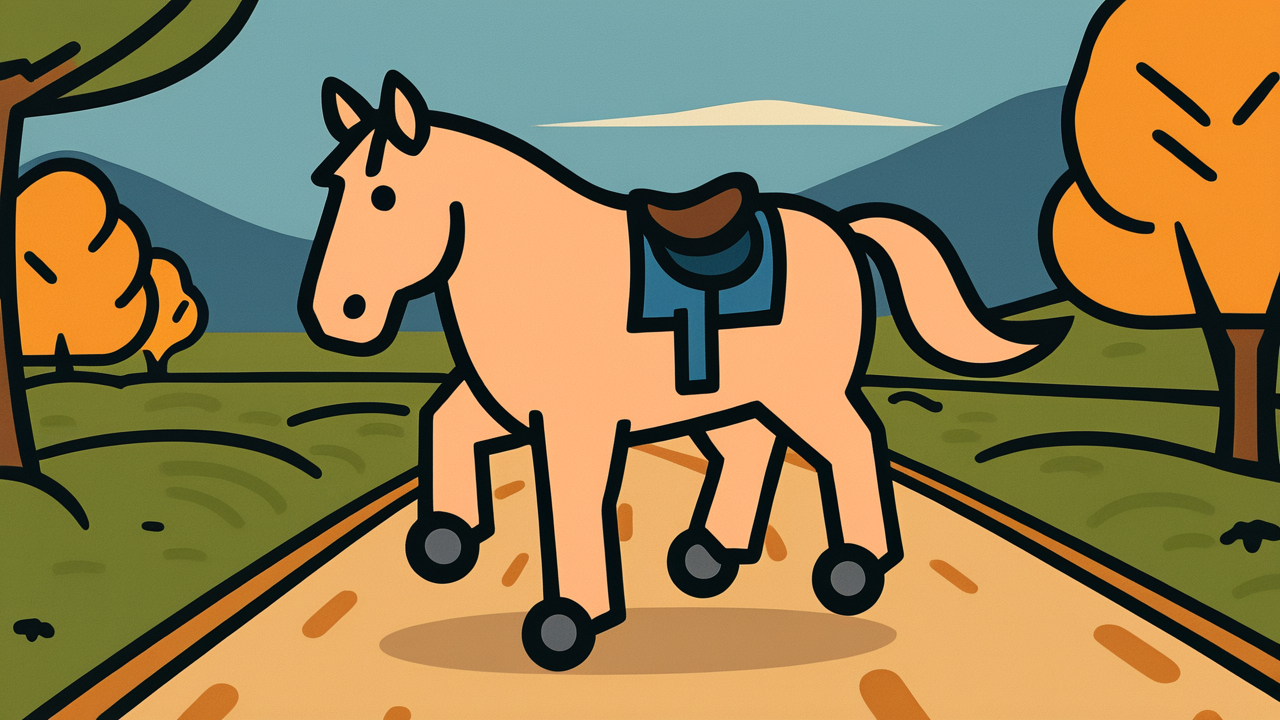

弱馬道を急ぐの意味

「弱馬道を急ぐ」は、能力や体力に劣る者ほど、人より早めに準備を始めたり行動を起こしたりするべきだという意味です。

これは決して自分を卑下する表現ではありません。むしろ、自分の能力を客観視して、それに応じた適切な行動を取ることの大切さを教えています。能力のある人と同じ結果を得るためには、能力の足りない分を時間や努力で補う必要があるという、とても現実的で建設的な考え方なのです。

このことわざを使う場面は、主に自分自身の行動を戒めたり、謙遜の気持ちを表したりする時です。「私は要領が良くないので、弱馬道を急ぐつもりで早めに取りかかります」といった具合に使われます。また、他人に対して使う場合も、相手を励ます意味合いが込められています。自分の限界を認めつつも、それを言い訳にせず、工夫と努力で乗り越えようとする前向きな姿勢を表現する言葉として、現代でも価値のあることわざです。

由来・語源

「弱馬道を急ぐ」の由来は、江戸時代の馬の扱いに関する実用的な知恵から生まれたとされています。当時、馬は重要な交通手段でしたが、すべての馬が同じ体力や能力を持っているわけではありませんでした。

体力のない弱い馬や老いた馬を使って旅をする場合、強い馬と同じペースで進むことはできません。そこで馬を扱う人々は、弱い馬ほど早めに出発させるという工夫をしていました。これは、目的地に同じ時刻に到着するための合理的な判断だったのです。

この習慣から、「能力の劣る者ほど、人より早く準備を始めたり行動を起こしたりする必要がある」という教訓が生まれました。馬という身近な動物を例にしたことで、人々にとって理解しやすいことわざとなったのでしょう。

江戸時代の交通事情を考えると、このような知恵は日常生活に欠かせないものでした。宿場町での待ち合わせや商取引において、時間を守ることは信頼関係に直結していたからです。実用的な馬の扱い方が、人生の処世術として昇華されたことわざといえますね。

豆知識

江戸時代の馬は現代の競走馬のような大型の馬ではなく、体高130センチ程度の小柄な日本在来馬が主流でした。これらの馬は丈夫で粗食に耐える反面、速度や持久力には限界があったため、馬の個体差を見極めて使い分けることが重要だったのです。

このことわざに登場する「弱馬」は、必ずしも病気の馬を指すわけではありません。年老いた馬や、荷物を多く積んだ馬、長距離を歩いて疲れている馬なども含まれていました。つまり、一時的に能力が落ちている状態の馬も「弱馬」として扱われていたのです。

使用例

- 試験まで時間がないから、弱馬道を急ぐつもりで今日から勉強を始めよう

- プレゼンが苦手な私は弱馬道を急いで、来週の発表に向けて準備を進めています

現代的解釈

現代社会では、このことわざの意味がより複層的になっています。情報化社会において、「能力の差」の概念そのものが変化しているからです。

従来は体力や技術力といった分かりやすい能力差が重視されていましたが、今では情報処理能力、コミュニケーション能力、創造性など、多様な能力が求められます。そのため、ある分野では「弱馬」でも、別の分野では優秀な人材ということが珍しくありません。

また、テクノロジーの発達により、個人の能力差を補うツールが豊富になりました。AIやアプリケーションを活用すれば、従来は時間をかけて習得していた技能を短時間で身につけることも可能です。これにより「弱馬道を急ぐ」の実践方法も変化しています。

一方で、スピードが重視される現代では、このことわざの本質的な価値がより重要になっているとも言えます。SNSで他人と比較しがちな環境だからこそ、自分のペースを見つけて着実に進むことの大切さが見直されています。

現代では「弱馬道を急ぐ」は、自分の特性を理解し、それに応じた戦略を立てることの重要性を教えてくれる、タイムマネジメントの知恵として活用されているのです。

AIが聞いたら

スマートフォンの地図アプリを使う人ほど、実は目的地にたどり着くのに時間がかかっているという調査結果があります。これは「弱馬道を急ぐ」現象の典型例です。

GPSに頼る人は、電波が悪い場所で迷子になったり、アプリの指示通りに歩いて工事中の道で立ち往生したりします。一方、地図を読める人は最初から複数のルートを把握しているため、トラブルがあってもすぐに別の道を選べます。

プログラミングの世界でも同じことが起きています。コピペ(他人のコードをコピーして貼り付けること)に頼る初心者ほど、エラーが出たときに解決に時間がかかります。基礎を理解していないため、どこが間違っているのか分からないからです。

さらに興味深いのは、便利なツールほど「学習の錯覚」を生むことです。検索すればすぐに答えが見つかるため、自分が理解したと勘違いしてしまいます。しかし実際には、基礎知識が身についていないため、応用問題で躓いてしまいます。

現代社会では、能力不足を自覚している人ほど効率化ツールに飛びつく傾向があります。しかし皮肉なことに、その「急ぐ」行為こそが、最も遠回りな道のりを選んでしまう原因になっているのです。

現代人に教えること

「弱馬道を急ぐ」が現代人に教えてくれるのは、自分らしいペースで歩むことの大切さです。

SNSで他人の成功を目にしたり、職場で同僚と比較されたりすると、つい焦ってしまいがちです。でも、このことわざは「人それぞれ違って当然」ということを優しく教えてくれます。大切なのは、自分の特性を受け入れて、それに応じた準備をすることなのです。

現代社会では、早めの行動がより重要になっています。情報収集、スキルアップ、人間関係の構築など、どれも一朝一夕にはできません。「自分は要領が良くないから」と落ち込むのではなく、「だからこそ早めに始めよう」と前向きに捉えることで、結果的に余裕を持って物事に取り組めるようになります。

このことわざは、完璧でない自分を責めるのではなく、工夫と努力で道を切り開く勇気を与えてくれます。弱さを認めることは恥ずかしいことではなく、成長への第一歩なのですね。

コメント