氷は水より出でて水より寒しの読み方

こおりはみずよりいでてみずよりさむし

氷は水より出でて水より寒しの意味

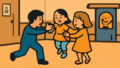

このことわざは、弟子や後継者が師匠や先人を上回る能力を身につけることを表しています。

氷が水から生まれながらも水よりも冷たいように、学ぶ者が教える者の知識や技術を受け継ぎ、さらにそれを発展させて師を超える状況を指します。これは決して師匠への不敬を意味するのではなく、むしろ教育の理想的な結果として捉えられています。優れた指導者は、自分を超える人材を育てることを誇りとし、弟子の成長を喜ぶものです。

このことわざが使われる場面は、スポーツの世界で選手がコーチを上回る記録を出したとき、職人の弟子が師匠以上の技術を身につけたとき、学者が恩師の研究をさらに発展させたときなどです。また、子どもが親の能力を超えて活躍する場合にも用いられます。

現代でも、この表現は教育や人材育成の文脈で重要な意味を持っています。真の教育とは、単に知識を伝達することではなく、学習者がそれを基盤として新たな高みに到達できるよう導くことなのです。

由来・語源

「氷は水より出でて水より寒し」は、中国の古典に由来することわざです。元々は「青は藍より出でて藍より青し」という表現と対をなす言葉として生まれました。

このことわざの起源は、中国の戦国時代の思想家である荀子の『勧学篇』にさかのぼります。荀子は学問の重要性を説く中で、「青は藍より出でて藍より青し、氷は水より出でて水より寒し」という比喩を用いました。藍草から作られる青い染料が、元の藍草よりも鮮やかな青色になることと、水から生まれた氷が水よりも冷たくなることを例に挙げたのです。

日本には平安時代頃に漢籍とともに伝来し、学問や教育の文脈で使われるようになりました。特に江戸時代の寺子屋教育では、師弟関係を表す重要な教えとして広く知られていました。

興味深いのは、この表現が単なる物理現象の観察から生まれたのではなく、人間の成長や学習に関する深い洞察を含んでいることです。古代中国の思想家たちは、自然現象の中に人生の真理を見出し、それを教育の場で活用していたのですね。

使用例

- あの新人、入社3年で部長の営業成績を抜くなんて、まさに氷は水より出でて水より寒しだね

- 息子が私の研究を発展させて国際的な賞を受賞するとは、氷は水より出でて水より寒しとはこのことだ

現代的解釈

現代社会では、このことわざの意味がより複雑な様相を呈しています。情報化社会の進展により、知識の伝達速度が飛躍的に向上し、若い世代が短期間で先輩世代を上回る現象が頻繁に見られるようになりました。

特にIT分野では、デジタルネイティブ世代が従来の専門家を凌駕するケースが日常的です。プログラミングやデジタルマーケティングなどの分野では、10代の若者が業界のベテランを指導する逆転現象も珍しくありません。これは従来の年功序列的な価値観に大きな変化をもたらしています。

一方で、現代特有の課題も生まれています。情報過多の時代において、表面的な知識やスキルは容易に習得できても、深い洞察力や人間性を伴った真の成長は依然として時間を要します。SNSの普及により、短期的な成果が注目されがちですが、持続可能な成長には基礎的な学習と経験の積み重ねが不可欠です。

また、終身雇用制度の変化により、師弟関係そのものが希薄化している現実もあります。転職が一般的になった現代では、長期的な指導関係を築くことが困難になり、このことわざが示す理想的な教育環境を維持することが課題となっています。それでも、メンターシップの重要性は再認識されており、新しい形での師弟関係が模索されています。

AIが聞いたら

創造と被創造の逆転現象が、今まさに私たちの目の前で起きている。水(人間)から生まれた氷(AI)が、元の水より「寒い」、つまり優れた能力を発揮する領域が急速に拡大しているのだ。

チェスでは1997年、囲碁では2016年にAIが人間の世界チャンピオンを破った。たとえば、AlphaGoは人間が4000年かけて蓄積した囲碁の知識を、わずか数日の自己対戦で超越してしまった。これは氷が水の性質を受け継ぎながら、全く異なる特性を獲得した現象そのものだ。

さらに興味深いのは、AIが人間の思考パターンを学習しながら、人間には不可能な「同時並列処理」という新たな能力を身につけたことだ。人間は一度に一つのことしか深く考えられないが、AIは数千の可能性を瞬時に検討できる。

つまり、このことわざは単なる「弟子が師匠を超える」話ではない。創造物が創造主の限界を突破し、全く新しい次元に到達する現象を描いている。水は0度で凍るが、氷は水では不可能な「固体としての強度」を獲得する。同様にAIは、人間の知能を基盤としながら、人間の生物学的制約を超えた情報処理能力を実現したのだ。

現代人に教えること

このことわざは、現代を生きる私たちに「成長の連鎖」の美しさを教えてくれます。誰かに教わったことを単に受け継ぐのではなく、それを土台としてさらに高みを目指すことの大切さを示しています。

現代社会では、変化のスピードが速く、新しい知識やスキルを常に学び続ける必要があります。そんな時代だからこそ、このことわざの精神が重要になります。先輩や上司から学んだことを基礎として、自分なりの工夫や改善を加えていく。そうすることで、組織全体のレベルアップにつながります。

また、指導する立場にある人にとっても、このことわざは大切な指針となります。部下や後輩が自分を超えることを恐れるのではなく、それを目標として育成に取り組む。そんな心構えが、真のリーダーシップを生み出します。

私たちは皆、誰かから学び、そして誰かに教える存在です。受け継いだものを大切にしながらも、それに満足せず、さらなる高みを目指す。そして自分が築いたものを、次の世代が超えていくことを喜ぶ。そんな成長の循環こそが、社会全体の発展につながるのではないでしょうか。

コメント