如何读”起身不如答应”

Tatsu yori henji

“起身不如答应”的含义

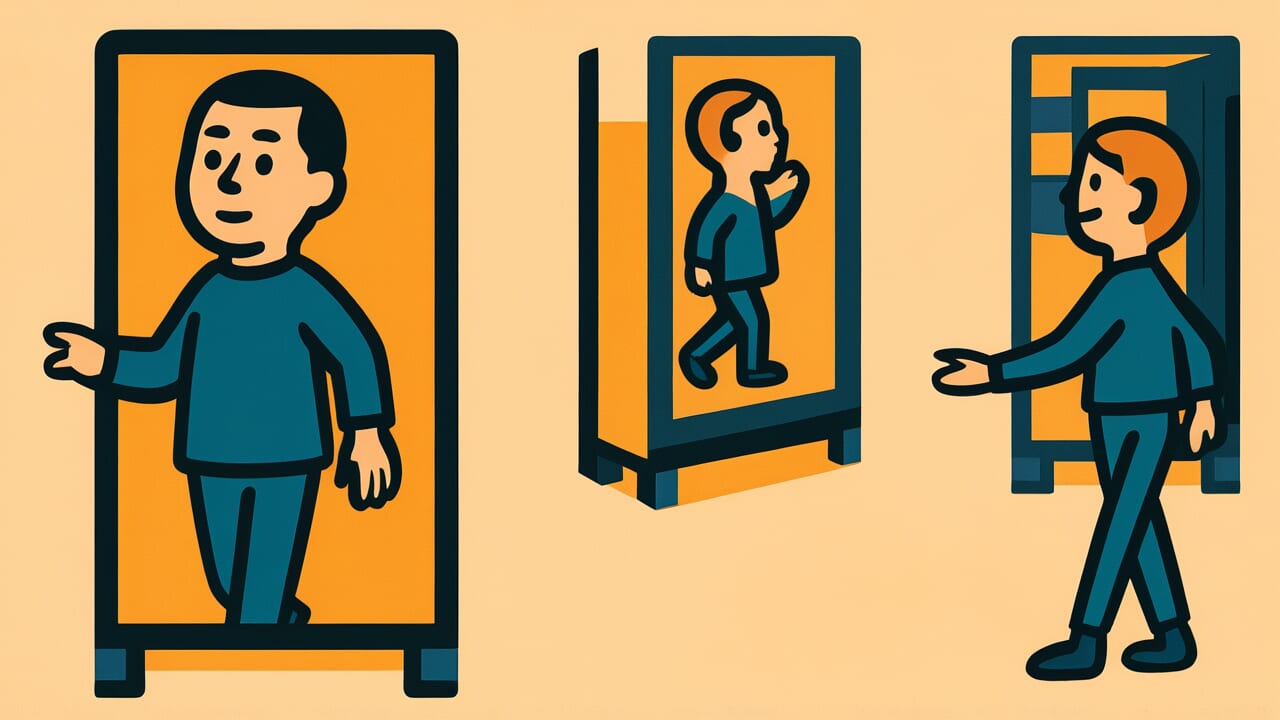

“起身不如答应”是一句关于礼仪的谚语。它教导我们当有人叫你时,应该先回答,然后再起身走向他们。

这句谚语主要用于教导孩子礼貌和纪律。父母和老师用它来提醒孩子在被叫到时要立即回应。

它也用于工作场所,向新员工传授基本礼仪。

为什么回答要在前面?因为它能立即告诉对方”我听到了”和”我来了”。

如果你只是默默地站起来,对方不知道他们的声音是否传达到了,或者你是否会回应。回答可以消除焦虑,开始顺畅的沟通,不让任何人等待。

即使在今天,这句谚语的教导仍然是基本礼仪。在家里或工作中,被叫到时说”是”是向他人表示尊重和诚意的第一步。

起源和词源

这句谚语的确切首次书面记录并不清楚。然而,它很可能源于江户时代的礼仪教导和武士纪律。

从词汇结构来看,它通过声音将”起身”的动作与”回答”形成对比。当有人叫我们时,我们自然想要站起来走向他们。

但这句谚语教导我们,首先用声音回应更重要。

传统的日本礼仪一直强调对他人呼唤的立即回应。回答表示”我确实听到了你的呼唤”。

它不会让对方等待或感到焦虑。特别是在武士社会中,对主君或上级的快速回应显示了忠诚和诚意。

这个教导也有关于声音沟通即时性的实用方面。站起来和移动需要时间,但你的声音能立即传达给对方。

回答是对他人呼唤最快速、最可靠的回应方式。这种实用智慧逐渐确立为正确的礼仪。

使用例子

- 当孩子没有回答就站起来时,母亲提醒他们起身不如答应才是正确的

- 在新员工培训中,他们学到当主管叫你时,起身不如答应是基本礼仪

普世智慧

谚语”起身不如答应”包含了关于人际关系基础的深刻真理。它关乎沟通的最基本原则:承认对方的存在并表明你已经接收到了他们的话语。

每个人都对自己的声音是否传达给他人以及是否被忽视感到焦虑。当呼唤后出现沉默时,我们会瞬间想”他们没听到吗?”或”我被忽视了吗?”

一个简单的”是”就能消除那种焦虑,给对方安心。

这个教导传承了如此之久,因为它回应了人类的基本需求。被认可和与他人连接的渴望。

回答的行为表明你正在接收对方的呼唤,并珍视与他们的关系。

这句谚语也表达了日本重视内心胜过形式的感性。它重视内心的无形运动——用声音回应——胜过站起来走向某人的可见行动。

这反映了我们祖先的深刻洞察:真心的沟通是人际关系的基础。

当AI听到这个时

人类站起来和移动的动作需要的能量比你想象的要多。一个60公斤重的人仅仅从椅子上站起来就要消耗大约0.3千卡路里。

这相当于将他们身体重心抬高约50厘米的物理功。

与此同时,说出回答只需要声带振动几毫米。那个能量不到站起来的百分之一。

有趣的是,人类大脑无意识地进行这种成本计算。神经科学研究表明,大脑在选择行动时不断评估能量效率。

换句话说,选择回答而不是站起来实际上是生物学上的理性选择。

更值得注意的是,这句谚语展示了声音沟通的优越性。通过获得语言,人类获得了一个革命性的系统,可以在不进行身体移动的情况下传递信息。

用声音回应而不是站起来走近是使用进化给予人类的节能技术的例子。

在日本的起居室文化中,频繁的站立和坐下会发生。这句从那种环境中诞生的谚语不仅仅是礼仪。

它是生活智慧,最小化了每天重复多次的动作的累积能量。

今天的教训

这句谚语今天教给我们的是小小回应的巨大力量。在充满电子邮件和消息的现代社会中,”已读不回”已成为一个新问题。

不回应他人的呼唤会产生新的问题。

但想想看。当你给某人发消息时,一个快速的”收到”或”确认”回复会给你带来多大的安慰?

这本质上与江户时代的人们从简单的”是”回应中寻求的东西相同。

要在现代社会中应用”起身不如答应”的精神,养成快速回应他人呼唤的习惯。无论是面对面还是在线,发送一个表示”我在听”或”我看到了”的信号是建立信任的第一步。

你不需要完美的回应。即使详细的答案稍后再来,仅仅说”我收到了”就能消除对方的焦虑。

这种小小的体贴一定会改善你与周围人的关系。

为什么不重新考虑一下一个词——回答的力量呢?

评论