如何读”引用比喻反而失去了道理”

Tatoe o hikite gi o ushinau

“引用比喻反而失去了道理”的含义

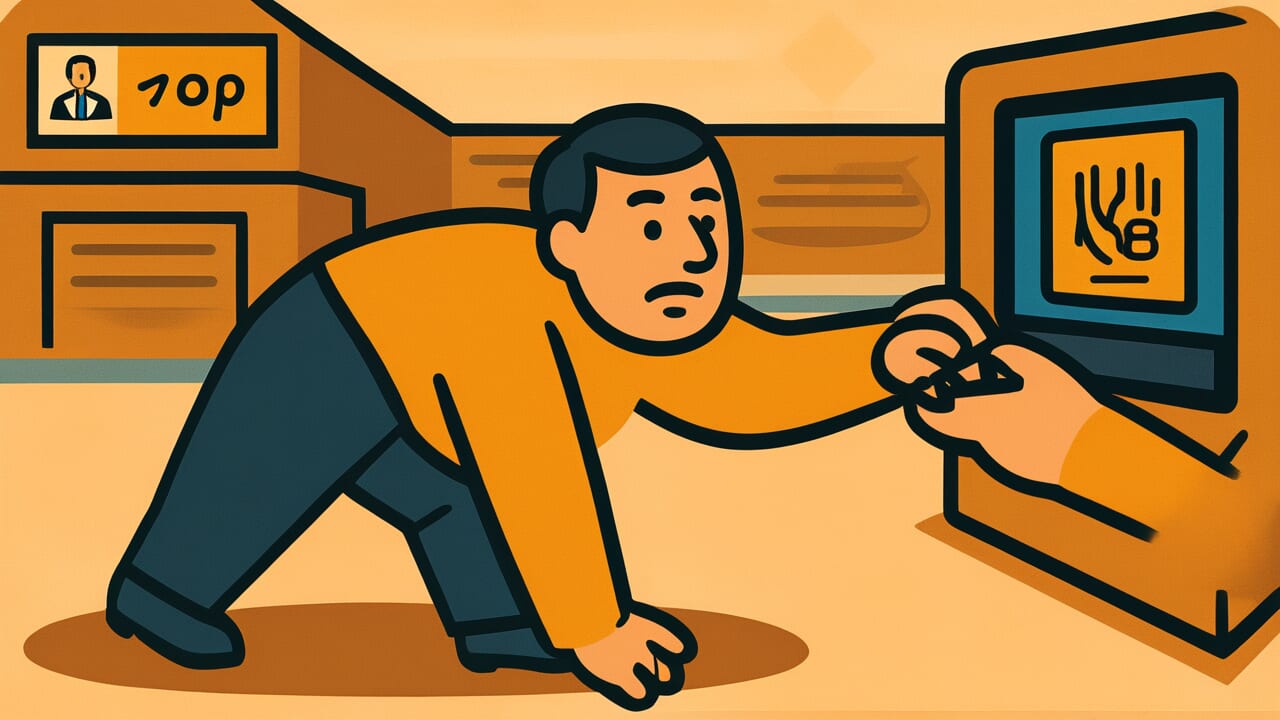

这句谚语警告人们不要过分沉迷于比喻而忘记了原本的要点。在解释事物时,人们经常使用比喻来让事情更清楚。

但如果比喻变得过于有趣或过于详细,说话者和听者都会被它分散注意力。你想要分享的重要含义或教训就会丢失。

这种情况可能发生在许多场合。会议上的演示、课堂上的解释、日常对话。例如,你给出一个具体的例子来解释一个原理。

然后讨论就围绕那个例子的细枝末节变得激烈起来。每个人都忘记了你最初想要说的话。这句谚语指出了这种本末倒置的情况。

即使在今天,它也警告我们让手段变成目标的危险。这句话在现代并没有失去其价值。

起源和词源

关于这句谚语的确切起源有各种理论。然而,它使用”比喻”和”道理”这些词的方式表明它受到了古代中国哲学的影响。

“喩え”指用来清楚解释事物的比喻或例子。”義”指原本的含义或正确的原理。”引きて”意思是引用或提出。

所以这个结构显示了引用比喻如何会让你忽视应该传达的正确原理。

自古以来,比喻在教学中就很受重视。佛经使用了许多寓言。儒家思想也使用具体的例子来解释。

但当比喻变得过于有趣或过于详细时,听者和说话者都专注于比喻本身。本质的教训无法传达。

这句谚语很可能是作为对这种本末倒置情况的警告而出现的。

人类在追求清晰的同时失去本质的倾向跨越了所有时代。这句谚语是智慧的结晶,简洁地表达了这个普遍问题。

使用例子

- 他的演示有如此有趣的比喻,以至于成了”引用比喻反而失去了道理”的例子

- 我过于专注于制作解释图表,差点就”引用比喻反而失去了道理”了

普世智慧

人类有一种基本的欲望,就是为了理解而简化复杂的事物。当我们用熟悉的比喻替代抽象概念或困难理论时,我们会感到安心。

但这里存在一个有趣的人性矛盾。本来用来帮助理解的比喻不知怎么就成了主角。

为什么会发生这种情况?因为具体的事物比抽象的事物更有吸引力。桃太郎打败恶魔的故事比”什么是正义?”这个问题更容易记住。

我们的大脑更喜欢具体的图像。

这句谚语能够传承如此之久,是因为它触及了沟通的本质困难。我们不断地与我们想要传达的和实际传达的之间的差距作斗争。

我们越追求清晰,就越偏离本质。我们的祖先看透了这个讽刺的真理。

无论是教师还是学习者都无法完全逃脱这个陷阱。这就是为什么我们必须不断回到”我现在为什么要说话?”和”我应该理解什么?”这些问题上。

这句谚语用简单的话向我们展示了这个永恒的人类挑战。

当AI听到这句话时

当人类通过比喻解释复杂概念时,实际发生的是信息论术语中的”有损压缩”。例如,当你用JPEG压缩图像时,你无法恢复原始质量。

同样,当你将抽象真理转换为具体比喻的那一刻,原始信息就无法完全恢复。

信息论的创始人克劳德·香农在数学上证明了每个通信信道都有一个称为”信道容量”的限制。比喻作为信道的容量远小于原始概念的信息量。

这是因为比喻将信息压缩到”A像B”的简单对应中。在原始概念所持有的多维含义中,比喻只能传达一两个维度的方面。

更有趣的是接收端的”解码错误”。发送者意图的信息和接收者从比喻中重构的信息总是有分歧。

这与噪声通信信道中的错误率是同一现象。比喻越清晰,信息就越压缩,本质就越丢失。

比喻试图越准确,就变得越复杂,传达的就越少。这种权衡正是数据压缩中”压缩率与质量之间的反比关系”。

换句话说,这句谚语在几百年前就直觉地掌握了通信中的信息丢失像物理定律一样不可避免。

对今天的启示

这句谚语为现代沟通提供了极其重要的启示。在社交媒体和演示的时代,我们过分关注”如何清晰而令人印象深刻地传达事物”。

我们往往忘记了”我们应该传达什么”。

重要的是始终意识到你的目的。当你在会议上发言、在课堂上解释或给某人建议时,问问自己”我现在为什么要说话?”

如果你使用比喻,在它结束后总是回到要点。养成澄清”换句话说,我想说什么?”的习惯。

作为听众,我们也需要一种不被有趣的比喻冲昏头脑的态度。我们应该思考”这个故事的本质是什么?”

正因为我们今天被信息淹没,我们需要看透核心而不被表面的兴趣误导的能力。

不要混淆手段和目的。这很简单,但这是实现充实沟通的关键。愿你的话语真正传达你真正想要传达的内容。

评论