“井底之蛙不可与之论海”的读音

Seia wa motte umi wo kataru bekarazu

“井底之蛙不可与之论海”的含义

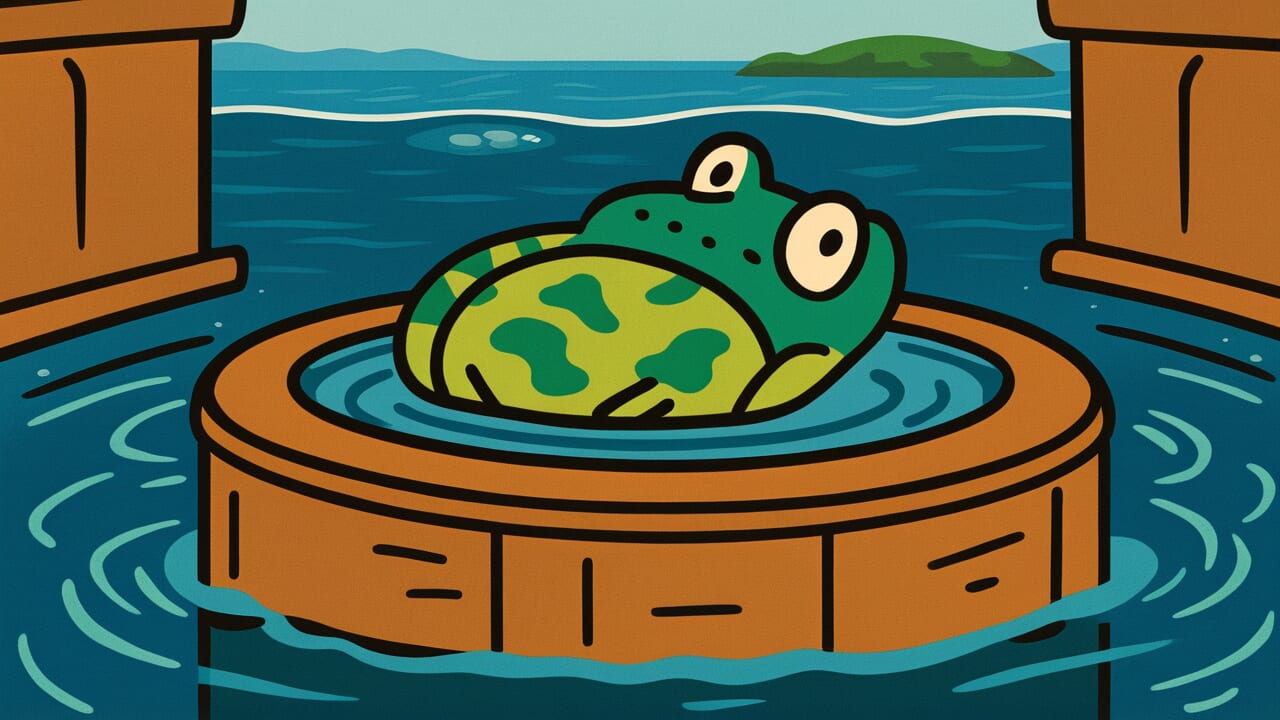

这句谚语的意思是,视野狭窄的人无法理解宏大的思想。无论你如何向一只只在井中生活过的青蛙解释大海的广阔和深邃,那只青蛙都无法想象。

同样,经验或知识有限的人很难掌握大规模的概念或高深的思想。

这句谚语教导我们了解听众经验水平的重要性。无论你多么热情地解释某事,如果对方缺乏基础知识或经验,你的话语就无法产生共鸣。

人们在选择与谁分享宏大愿景时会使用这句话。它也有助于解释为什么你的信息没有传达给某人。

今天,人们在讨论专业话题时会使用它。它也描述了具有全球视野的人与视野狭窄的人之间的沟通差距。

起源和词源

这句谚语来自古代中国文本《庄子》,具体来自名为”秋水”的章节。原文写道:”井蛙不可以语于海者,拘于虚也。”

庄子是公元前四世纪左右的哲学家。他深入思考了人类理解的局限性。

正如只知道井的青蛙无法理解广阔的大海一样,人类只能在自己的经验和知识范围内判断事物。这是他的教导。

这句话传到日本后,以另一种形式广为人知:”井底之蛙不知大海。”然而,那个版本指出的是青蛙自身的无知。

“井底之蛙不可与之论海”有着略微不同的视角。它关注的是向视野狭窄的人谈论大事不会带来理解。

在古代中国,井是日常生活的中心,但也象征着封闭的空间。另一方面,大海象征着未知的广阔。

这种对比成为表达人类感知局限性的完美比喻。

有趣的事实

在《庄子》的”秋水”章节中,井中之蛙的故事之后,还有另一个例子。你不能向夏生秋死的昆虫谈论冰。

这显示了更深层的洞察。不仅空间限制,时间限制也约束着人类的理解。

“井蛙”成为中国古典文学中的标准表达。作家用它来批评视野狭窄的人。

在科举考试的文章中,使用这个表达来展开论证被认为是有利的。

使用例子

- 向他解释国际事务就像”井底之蛙不可与之论海”——他只对本地事务感兴趣

- 向没有专业知识的人谈论前沿研究是”井底之蛙不可与之论海”,所以我们需要先从基础开始

普世智慧

这句谚语所说的普世真理是一个严酷的事实:人类的感知是由我们自己的经历塑造的。我们都生活在一个由我们所见的世界、我们接触的知识和我们经历的事件构成的”井”中。

真正理解那口井外的广阔世界是出人意料地困难的。

为什么这句谚语传承了两千多年?因为人类不断面临自己感知的局限性。

知识分子在无知的人不理解他们时感到痛苦。有经验的人努力与没有经验的人沟通。这种差距自从我们有了语言以来就是人类永恒的挑战。

但这句话隐藏着另一个深层含义。它提醒我们要谦逊——我们自己可能是更大井中的青蛙。

今天对我们来说的”大海”可能只是明天的我们的一个小”井”。

人类与真正的青蛙在一个关键方面不同:我们能够认识到自己的局限性。这就是为什么这句谚语不仅仅是对他人的批评,而且是自我反思的镜子。

当AI听到这句话时

井中的青蛙无法理解大海,不仅仅是因为它没有见过。信息论揭示了一个更根本的问题:它能接收的信息总量是不足的。

在信息论中,所有信息都可以用称为”比特”的单位来衡量。例如,完全表达大海的复杂性需要大量的比特。

潮汐、波浪模式、盐度、地平线的广阔、洋流——如果我们量化所有这些,我们可能需要10的10次方比特(100亿比特)。

与此同时,井环境只能为青蛙提供大约10的5次方比特(10万比特)。水位变化、井壁纹理、落光量——只存在有限的变量。

这里至关重要的是,无论青蛙多么聪明,这个差距都无法弥合。信道容量——信息通道的宽度——是物理决定的。

谈论大海需要100亿比特,但井环境只能提供10万比特。这是10万倍的信息短缺,即使是压缩技术也无法克服的绝对壁垒。

换句话说,这句谚语显示的不是努力或想象力的问题,而是信息基础设施的限制。当环境提供的信息通道带宽太窄时,无论处理能力多高,理解在结构上都变得不可能。

对今天的启示

这句谚语教导现代人在沟通中”理解对方立场”的重要性。即使你有精彩的想法或深刻的见解,除非你匹配听众的经验和知识水平,否则你的话语不会传达给他们。

在今天社交媒体发达的社会中,来自不同背景的人有更多机会在同一空间讨论事情。许多产生的误解正是”井底之蛙不可与之论海”的情况。

在感到沮丧之前,记住对方有他们自己的”井”。

同时,这句谚语是对你自己的一个问题。你现在在什么样的井中?你是否假设你的常识是绝对的?

拥有谦逊并承认自己感知的局限性是成长的第一步。

重要的不是看不起别人,而是努力建立对话的桥梁。逐步解释,展示具体例子,从共同经验开始。

通过这样的努力,你可以在井和大海之间创造一条溪流。

评论