ことわざ

ことわざ 重き馬荷に上荷打つの意味・由来・使い方|日本のことわざ解説

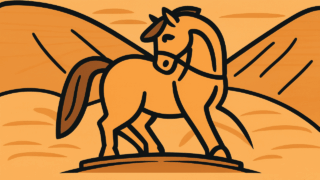

重き馬荷に上荷打つの読み方おもきうまにに うわにうつ重き馬荷に上荷打つの意味このことわざは「すでに大きな負担を負っている人に、さらに負担をかけるべきではない」という意味を表しています。重い荷物を背負っている馬に、さらに荷物を積み重ねることが...

ことわざ

ことわざ  ことわざ

ことわざ  ことわざ

ことわざ  ことわざ

ことわざ  ことわざ

ことわざ  ことわざ

ことわざ  ことわざ

ことわざ  ことわざ

ことわざ  ことわざ

ことわざ  ことわざ

ことわざ