文化的背景

インド文化において、石榴は貴重な果実として特別な意味を持っています。伝統的な文脈では、豊かさ、健康、繁栄を象徴しているのです。

この果実の多くの種は、様々な儀式において豊穣と祝福を表しています。

このことわざは、何世代にもわたってインド社会全体で馴染み深い現実を反映しています。限られた資源と大きな人口が、基本的な必需品をめぐる絶え間ない競争を生み出しているのです。

この比喩は、欠乏が生活の一部である地域社会において深く共鳴します。

この言葉は、資源配分についての日常会話でよく使われています。年長者は、期待をどう管理するかを若い世代に教えるためにこれを伝えるのです。

雇用機会から公共サービスまで、あらゆることについての議論に登場します。

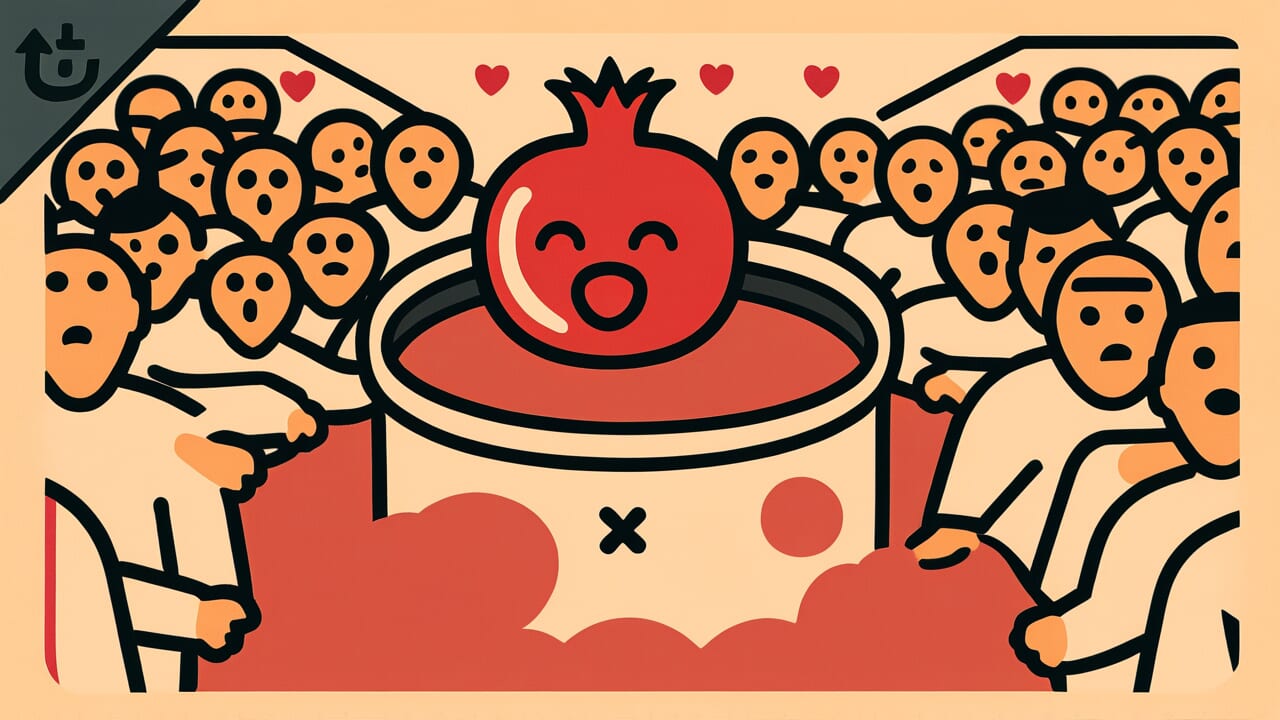

「一つの石榴に百人の病人」の意味

このことわざは、欠乏と絶望の鮮明な情景を描いています。一つの石榴では、救いを求める百人の病人を治すことなど到底できません。

核心となるメッセージは、利用可能な資源と圧倒的な需要との間のギャップを扱っているのです。

この知恵は、私たちが日々遭遇する多くの現代的な状況に当てはまります。企業が一つの求人を出すと、何千人もの応募者が必死に競い合います。

一つの奨学金に、限られたチャンスを求める何百人もの優秀な学生が集まります。無料の医療キャンプには、収容能力をはるかに超える長い列ができます。

このことわざは、真の必要性が供給を大幅に上回るという、もどかしい現実を捉えているのです。

この言葉はまた、欠乏がどのように競争を、そして時には対立を生み出すかを浮き彫りにしています。資源が不十分な時、正当な必要性でさえすべてを満たすことはできません。

善意だけでは規模の問題を解決できないことを思い起こさせてくれます。

由来・語源

このことわざは、資源の欠乏を観察していた農業共同体から生まれたと考えられています。インドの長い人口密度の歴史が、そうした観察を特に関連性の高いものにしたのです。

石榴が選ばれたのは、伝統医学において認められていた薬効のためでした。

口承伝統が、ヒンディー語圏で何世代にもわたってこの知恵を伝えてきました。親たちは、人生における現実的な期待について子供たちに教えるためにこれを使ったのです。

このことわざは、飢饉や困難の時代に広まったと思われます。正式な文献や文学作品ではなく、日常会話を通じて広がっていきました。

この言葉が今も残っているのは、その真実が現代社会においても目に見えるからです。現代のインドは今なお、人口の必要性に対して資源のバランスを取ることに苦心しています。

シンプルな比喩が、識字レベルを超えて概念を即座に理解可能にしています。全国的に機会をめぐる競争が激化するにつれ、その関連性はますます高まっているのです。

使用例

- マネージャーから従業員へ:「部署全体で共有するノートパソコンが一台しかないんだ。まさに一つの石榴に百人の病人だよ。」

- 教師から校長へ:「奨学金は一つしかないのに、優秀な学生が三十人も応募してきました。一つの石榴に百人の病人ですね。」

現代人に教えること

このことわざが今日重要なのは、資源の欠乏が誰もの日常生活に影響を与えているからです。この現実を理解することで、競争をうまく乗り切り、期待を管理することができるようになります。

偽りの希望や権利意識ではなく、現実的な思考を促してくれるのです。

この知恵は、何かを追求することが無駄かもしれない時を認識することを教えてくれます。一万人の応募者がいる一つのポジションに応募するには、可能性が低いことを認める必要があります。

限られた政府援助を待つということは、同じように値する多くの人々が競争していることを理解することを意味します。この認識は、人々が単一の機会に固執するのではなく、努力を多様化するのに役立ちます。

鍵となるのは、健全な粘り強さと無駄なエネルギーを区別することです。時には、希少な機会をめぐって争うよりも、新しい機会を創り出す方が理にかなっているのです。

このことわざは諦めることを勧めているのではなく、むしろ賢く戦いを選ぶことを説いているのです。

コメント