सांस्कृतिक संदर्भ

यह हिंदी कहावत भारतीय दर्शन में गहराई से निहित एक व्यावहारिक विश्वदृष्टि को दर्शाती है। यह स्वीकार करती है कि आदर्शवाद को कभी-कभी व्यावहारिक वास्तविकता के समक्ष झुकना पड़ता है।

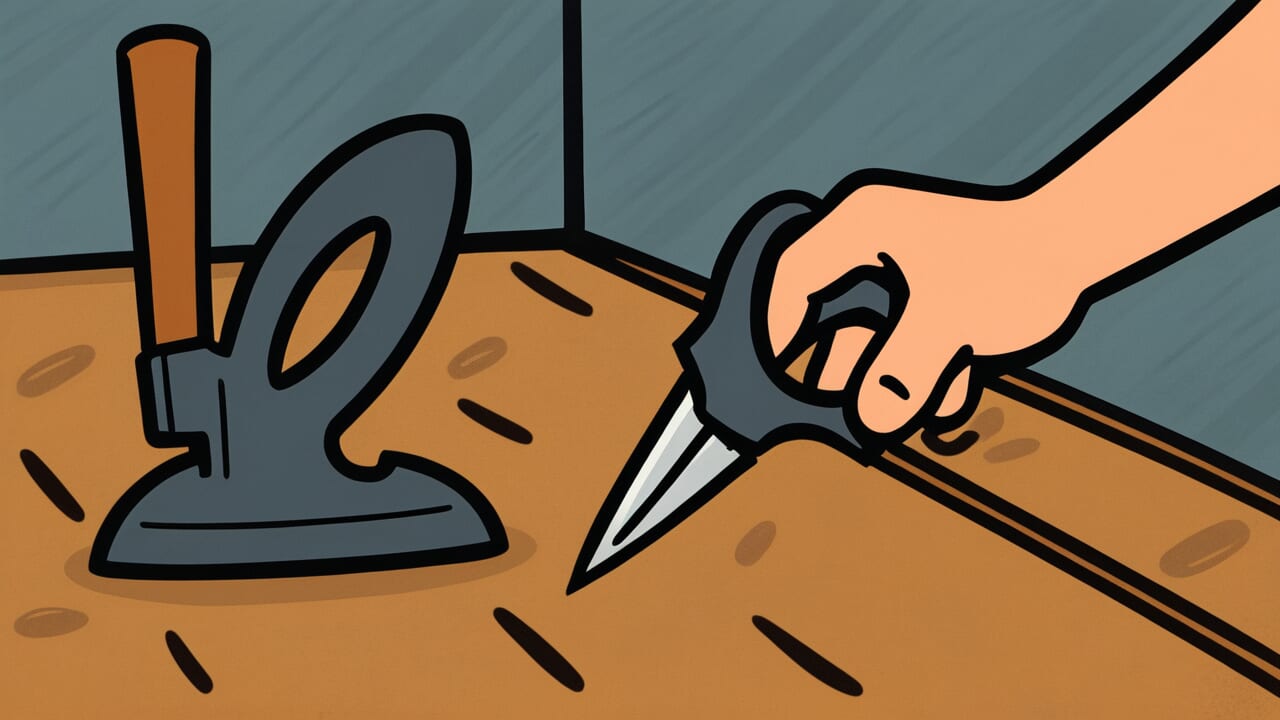

लोहे को लोहे से काटने की कल्पना एक ऐसी संस्कृति में गूंजती है जिसकी प्राचीन धातुकर्म परंपराएं हैं।

भारतीय ज्ञान साहित्य अक्सर आध्यात्मिक आदर्शों और सांसारिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाता है। यह कहावत उत्तरार्द्ध का प्रतिनिधित्व करती है, यह मानते हुए कि शक्ति को कभी-कभी समान बल की आवश्यकता होती है।

यह अर्थशास्त्र परंपरा को दर्शाती है, जो रणनीतिक सोच और व्यावहारिक राजनीति को महत्व देती थी।

यह कहावत संघर्ष और प्रतिस्पर्धा के बारे में रोजमर्रा की बातचीत में आमतौर पर उपयोग की जाती है। माता-पिता इसका उपयोग तब कर सकते हैं जब वे बच्चों को धमकाने वालों का सामना करने की सलाह दे रहे हों।

यह व्यावसायिक वार्ताओं, कानूनी विवादों और राजनीतिक रणनीति के बारे में चर्चाओं में प्रकट होती है।

“लोहे को लोहे से काटना” का अर्थ

इस कहावत का शाब्दिक अर्थ है कि लोहे को केवल लोहे से ही काटा जा सकता है। नरम सामग्री कठोर सामग्री को आकार या काट नहीं सकती। संदेश स्पष्ट है: अपनी प्रतिक्रिया को उस चुनौती के अनुरूप बनाएं जिसका आप सामना कर रहे हैं।

व्यावहारिक रूप से, इसका अर्थ है शक्ति का सामना समान शक्ति से करना। जब किसी कठोर व्यावसायिक प्रतिस्पर्धी के साथ बातचीत करते हैं, तो सौम्य अनुनय अप्रभावी साबित हो सकता है।

एक आक्रामक सहकर्मी का सामना करने वाले कर्मचारी को दृढ़ता से सीमाएं स्थापित करने की आवश्यकता हो सकती है। एक मांग करने वाले शिक्षक से निपटने वाला छात्र कठोरता से उच्च मानकों को पूरा करना सीखता है।

यह कहावत सुझाव देती है कि कभी-कभी तीव्रता का मिलान करना ही एकमात्र प्रभावी दृष्टिकोण है।

हालांकि, इस ज्ञान की सीमाएं हैं जो ध्यान देने योग्य हैं। यह अनावश्यक आक्रामकता या वृद्धि की वकालत नहीं करती। यह कहावत उन स्थितियों को संबोधित करती है जहां सौम्य तरीके विफल हो गए हैं या स्पष्ट रूप से अपर्याप्त हैं।

यह वास्तविकता को पहचानती है बिना संघर्ष को अपने आप में मनाए।

उत्पत्ति और व्युत्पत्ति

माना जाता है कि यह कहावत भारत की लंबी धातुकर्म और लुहार परंपराओं से उभरी। प्राचीन भारतीय शिल्पकार समझते थे कि विभिन्न सामग्रियों के लिए विभिन्न उपकरणों की आवश्यकता होती है।

केवल कठोर उपकरण ही कठोर धातुओं को प्रभावी ढंग से आकार दे सकते थे।

यह कहावत संभवतः पीढ़ियों से मौखिक परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ी। शिल्पकारों ने कार्यशालाओं में शिक्षुओं को यह व्यावहारिक सत्य सिखाया।

समय के साथ, शाब्दिक अवलोकन मानवीय संघर्ष के लिए एक रूपक बन गया। यह कहावत कारीगर समुदायों से परे सामान्य उपयोग में फैल गई।

यह कहावत इसलिए टिकी हुई है क्योंकि यह एक असहज लेकिन सार्वभौमिक सत्य को पकड़ती है। लोग उन स्थितियों को पहचानते हैं जहां शांतिपूर्ण समाधान पसंद करने के बावजूद समान बल का उपयोग आवश्यक हो जाता है।

इसकी धातुकर्म कल्पना सिद्धांत को ठोस और यादगार बनाती है। कहावत की यथार्थवादिता विभिन्न संदर्भों और समय अवधियों में अपील करती है।

उपयोग के उदाहरण

- कोच से खिलाड़ी: “हमारे सबसे कठिन प्रतिद्वंद्वी के लिए हमारी सबसे आक्रामक रणनीति की आवश्यकता है – लोहे को लोहे से काटना।”

- प्रबंधक से कर्मचारी: “हमें उनके मांग करने वाले ग्राहक को संभालने के लिए समान रूप से मजबूत वार्ताकार की आवश्यकता है – लोहे को लोहे से काटना।”

आज के लिए सबक

यह कहावत आज महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रतिस्पर्धी वातावरण में संघर्ष अपरिहार्य रहता है। कार्यस्थल, बाजार और सामाजिक स्थितियां कभी-कभी दृढ़ प्रतिक्रियाओं की मांग करती हैं।

यह समझना कि तीव्रता का मिलान कब करना है, लोगों को कठिन बातचीत को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में मदद करता है।

लोग इस ज्ञान को तब लागू कर सकते हैं जब वे लगातार चुनौतियों का सामना कर रहे हों जो सौम्य दृष्टिकोणों की अनदेखी करती हैं। एक विघटनकारी टीम सदस्य से निपटने वाले प्रबंधक को प्रत्यक्ष टकराव की आवश्यकता हो सकती है।

अनुबंध पर बातचीत करने वाले किसी व्यक्ति को दृढ़ संकल्प प्रदर्शित करने के लिए दूर जाने की आवश्यकता हो सकती है। मुख्य बात यह पहचानना है कि सौम्य तरीके वास्तव में कब विफल हो गए हैं।

इस ज्ञान को अच्छी तरह से लागू करने के लिए संतुलन और निर्णय की आवश्यकता होती है। यह शक्ति की आवश्यकता वाली स्थितियों को संबोधित करती है, न कि हर छोटे असहमति को।

आवश्यक दृढ़ता और अनावश्यक आक्रामकता के बीच अंतर करने के लिए अनुभव और आत्म-जागरूकता की आवश्यकता होती है। यह कहावत हमें याद दिलाती है कि प्रभावशीलता के लिए कभी-कभी स्थिति की मांगों के अनुरूप होना आवश्यक है।

टिप्पणियाँ