如何读”救溺水者却系上石头”

Deki o sukuu ni ishi o omori su

“救溺水者却系上石头”的含义

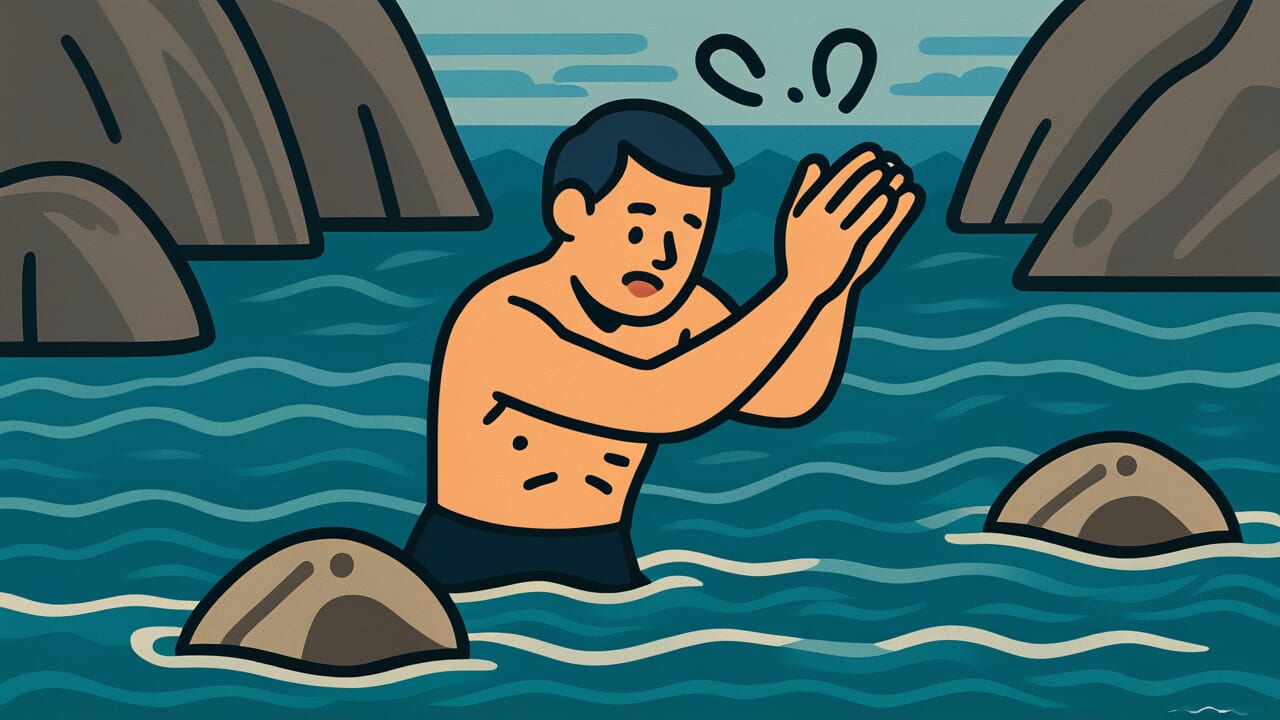

这个谚语描述了本意是帮助某人却实际上让事情变得更糟的行为。如果你向溺水者扔石头,他们会沉得更深。

即使行为出于善意和好心,使用错误的方法也会造成伤害而不是帮助。

人们在支持努力适得其反时使用这个说法。例如,当过度保护的父母阻止孩子变得独立时。

或者当本意鼓励的话语实际上让某人陷入困境时。或者当本意帮助的援助损害了某人的尊严时。

这个谚语教导我们,仅有善意是不够的。你必须正确理解对方的处境并选择正确的方法。

即使在今天,支持和建议往往产生相反的效果。这个谚语提醒我们在帮助他人时需要谨慎和洞察力。

起源和词源

这个谚语可能来自古代中国典籍。”溺”意思是溺水,”拯”意思是拯救,”錘す”意思是系上重物。

这些都是古典汉语表达。

向溺水者扔石头可能看起来像是试图给他们递送什么东西。但实际上,这只会让他们沉得更深。

这种矛盾的行为生动地说明了善意行为伤害他人的情况。

中国哲学长期以来一直在辩论什么构成善行以及真正的帮助到底意味着什么。这个谚语警告了形式上的善意与实际结果之间的差距。

它随着古典汉学传入日本,并被用作道德教训。

字面意思创造了强烈的印象,使其容易记住。它也具有任何人都能理解的普遍吸引力。

这个简短的短语精彩地表达了人际关系中反复出现的问题。帮助的愿望与实际结果之间的差距。

使用例子

- 我说的鼓励她的话成了救溺水者却系上石头,结果反而伤害了她

- 我们以为补贴会振兴地区,但这是救溺水者却系上石头,创造了依赖文化

普世智慧

这个谚语教给我们关于人类社会的真理。善意与善行之间存在深刻的差距。

我们都有帮助陷入困境的人的愿望。但仅仅这种纯洁的感情有时会把他人推向更糟糕的境地。

为什么会发生这种情况?因为人类只能从自己的角度看事情。

向溺水者扔石头的人可能会想,”我给他们一些可以抓住的东西。”但不考虑对方的立场,善意就变成了武器。

这个谚语传承了这么久,是因为人类不断重复同样的错误。父母出于对孩子的爱而变得过度保护。

朋友在试图鼓励他人时伤害了他们。支持者在试图帮助时创造了依赖。

以善意之名的暴力比恶意更糟糕。为什么?因为这个人相信他们在做好事,这使得反思自己的行为变得困难。

我们的祖先理解这种人性。重要的不是帮助的愿望,而是确定什么真正有益于对方的智慧。

当AI听到这个时

向溺水者扔石头显示了在没有准确测量系统状态的情况下干预的危险。

在系统思维中,在干预之前识别”问题的本质是什么”很重要。但人类对眼前的症状做出反应。

溺水者的问题不是”在水面以下”而是”缺乏浮力”。然而人们仅基于表面观察做出”增加重量”的相反干预。

这种失败模式在现代社会的各个方面都在重复。例如,增加道路来解决交通拥堵往往通过吸引更多汽车使拥堵变得更糟。

这被称为”诱发需求”。增加道路供应创造了新的需求。系统的本质是”汽车依赖”,但被误认为是”道路短缺”。

有趣的是,善意的干预是最危险的。即使拯救溺水者的愿望是纯洁的,误解系统的因果关系会将帮助力量转化为破坏力量。

在医疗环境中,”减轻患者痛苦”的善意可能导致过度开处方止痛药,创造成瘾的新问题。

系统干预中最危险的事情是误读反馈循环的方向。如果你在需要正反馈的地方施加负力,系统会指数级崩溃。

石头的重量是与试图上升的力相反方向的干预。

今天的教训

这个谚语教导现代人”想要帮助”和”有帮助”是两回事。

你周围可能有人在挣扎。在你立即行动之前,暂停一下。

对方真正需要什么?从他们的角度来看,你认为好的东西真的会帮助他们吗?

有时什么都不做是最好的选择。有时仅仅倾听就足够了。

在现代社会,我们可以轻易地在社交媒体上分享意见。当有人分享他们的困扰时,说”加油”来鼓励他们可能会把他们进一步推向困境。

在工作中,给下属详细指导来培养他们可能会剥夺他们的独立性。

重要的是从对方角度看问题的想象力。以及质疑自己善意的谦逊。

不断问自己是否真正在帮助对方,会将你的善意转化为真正的力量。

评论