如何读”材料太大反而难以使用”

Zai dai nareba yō wo nashi gatashi

“材料太大反而难以使用”的含义

这句谚语的意思是,当材料或人才过于庞大或有才能时,它们就变得难以使用,实用性降低。乍一看很优秀的东西在实际情况下可能很难处理。

例如,能力极强的人可能难以与他人很好地合作。他们可能过于自豪而不愿接受指导。过于庞大的设备或工具可能缺乏灵活性,在实际工作中证明不便。

人们在想要指出只追求规模或卓越的危险时使用这句谚语。在现代,这种智慧适用于组织管理和人员配置。

它教导我们最高规格或最大规模并不总是最佳选择。这是基于真实经验的实用智慧。

起源和词源

这句谚语的确切来源存在争议,但很可能来自古代中国哲学。学者们指出了道家思想的影响,特别是老子的思想。

“过于庞大的东西变得无用”这种悖论智慧与道家思想有着深刻的联系。

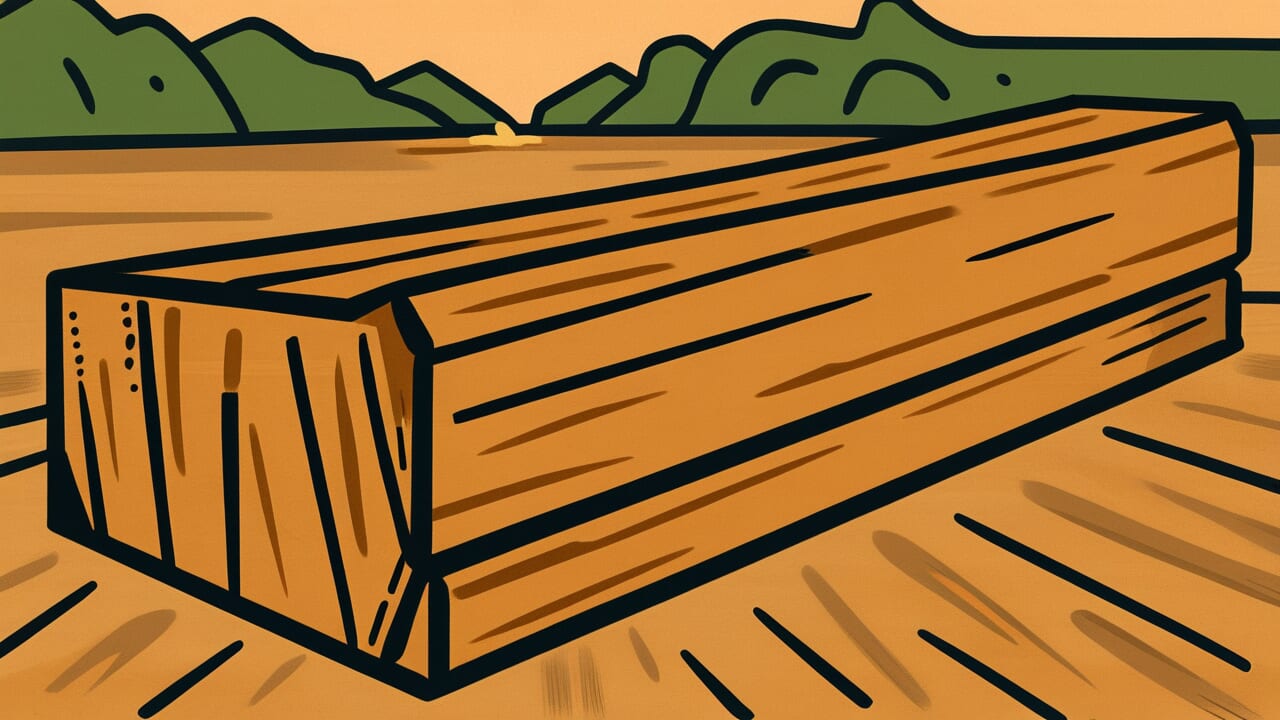

“材”字原意是木材或材料。大木材看起来确实令人印象深刻。但当你真正尝试使用它时,它就变得难以处理。切割、运输和加工都变得困难。

在建筑工地上,中等大小的木材总是最受重视的。这种实用智慧构成了这句话的背景。

“材”字也指人的才能。所以这句谚语不仅谈论物理材料,也谈论人的能力。

能力过强或个性过于强烈的人在组织内可能难以使用。这反映了人类社会的真实情况。

传入日本后,这句谚语在武士时代作为实用智慧传播。人们将其传承下来,不是作为理想主义理论,而是作为完成事情的现实建议。

使用例子

- 那个新员工很有才能,但个性太强,正如人们所说,材料太大反而难以使用——他无法融入团队

- 我们引进了尖端的大型机械,但材料太大反而难以使用——我们无法在小工厂里充分利用它

普世智慧

“材料太大反而难以使用”指出了人类社会的一个深刻悖论。我们本能地认为”大”和”优秀”是有价值的。但在现实生活中,最好的东西并不总是最合适的东西。

这种智慧得以传承,是因为人类不断渴望”更大更好”。统治者寻求最有才能的人。工匠想要最好的材料。

但当他们实际使用时,往往面临困难和不便。

这揭示了人类永恒的斗争——理想与现实之间的差距。追求完美的心与重视实用性的心。人类在这两者之间不断摇摆。

更深入地看,这句谚语显示了”人尽其才”的另一面。重要的不是某样东西是否优秀,而是它是否适合情况。

人和事物的价值不是绝对的。它由背景和环境决定。

这教导我们灵活思考的重要性。我们需要判断在每个具体情况下什么有效,而不是追求抽象的理想。

当AI听到这句话时

大木材变得难以使用,是因为多个约束条件在各个维度同时起作用。当木材体积翻倍时,重量也翻倍。但考虑到距离和摩擦力,运输所需的能量增加超过一倍。

干燥时间与横截面积成正比增加。翘曲和开裂的风险随着表面和内部干燥速率差异而增长。

换句话说,当你扩展一个指标如”大小”时,多个约束条件以非线性方式恶化。

在工程学中,帕累托最优描述了一种状态,即改善一个指标必然会恶化另一个指标。飞机设计显示了同样的现象。

让飞机更大会增加载客量。但这限制了哪些机场可以处理它们,大幅提高维护成本,并使它们在低需求航线上无利可图。

波音747代表了大规模设计的极端。但今天的主流飞机是中型的。

生物进化也显示了这一点。恐龙的巨大化很有名,但更大的身体创造了更严格的约束。食物需求增加,温度调节变得更困难,繁殖周期延长。

许多灭绝的物种过度追求单一优势,失去了适应环境变化的能力。

真正的最优解不在最大点。它在多个约束处于平衡的平衡点。这句谚语直观地表达了这个普遍原理。

对今天的启示

这句谚语教导现代人认识”恰到好处”的重要性。我们倾向于追求更高性能的智能手机、更有教育背景的人员和更大规模的项目。

但我们真正需要的是选择适合我们情况的判断力。

在工作和人际关系中,过度追求完美可能让你无法行动。你无法掌握的功能和无法利用的才能只会成为负担。

选择适合你现在的东西并充分利用它会产生更好的结果。

当你选择某样东西时,使用”最合适”而不是”最好”作为标准。寻找在你手中感觉舒适的东西,以及你在当前环境中实际可以使用的东西。

这种观点揭示了一条无压力可持续增长的道路。符合你规模的选择实际上是最明智的选择。

评论