Prononciation de « one may as well hang for a sheep as a lamb »

On peut aussi bien être pendu pour un mouton que pour un agneau

[ɔ̃ pø o.si bjɛ̃ ɛ.tʁə pɑ̃.dy puʁ œ̃ mu.tɔ̃ kə puʁ œ̃ a.ɲo]

Cette expression française se prononce de manière naturelle en suivant les règles phonétiques standard du français.

Signification de « one may as well hang for a sheep as a lamb »

En termes simples, ce proverbe signifie que si l’on doit subir la même punition de toute façon, autant commettre le crime le plus grave.

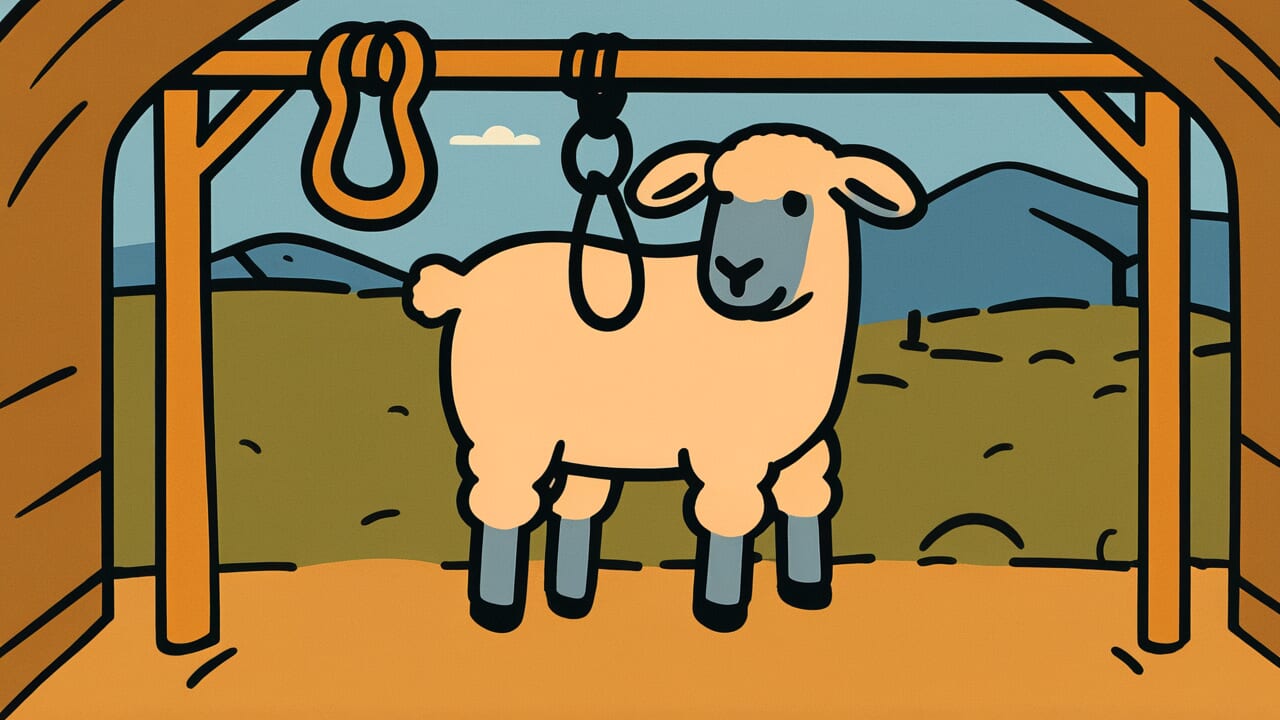

Cette expression compare deux vols différents qui autrefois entraînaient la même peine. Un mouton vaut beaucoup plus qu’un agneau. Mais si voler l’un ou l’autre animal signifiait faire face à la mort, pourquoi ne pas prendre le plus précieux ? Le proverbe suggère que lorsque les conséquences sont également sévères, les gens pourraient choisir l’offense la plus grave.

Nous utilisons cette idée aujourd’hui quand les punitions semblent injustes ou disproportionnées. Si se faire prendre à tricher à un examen vous fait exclure, pourquoi ne pas tricher à tous ? Si arriver cinq minutes en retard vous fait licencier, pourquoi se dépêcher de revenir d’un long déjeuner ? Cette logique semble raisonnable quand les pénalités ne correspondent pas à la gravité des actions.

Cette sagesse révèle quelque chose d’intéressant sur la nature humaine et les systèmes judiciaires. Les gens évaluent naturellement les risques par rapport aux récompenses. Quand les punitions sont trop sévères pour des infractions mineures, elles peuvent en fait encourager un comportement pire. Le proverbe capture cette logique inversée qui émerge quand les conséquences perdent leur lien avec l’ampleur du méfait.

Origine et étymologie

L’origine exacte est inconnue, mais ce proverbe émergea du système juridique sévère de l’Angleterre des siècles passés. Durant l’époque médiévale et les périodes ultérieures, le vol de bétail entraînait souvent la peine de mort. La valeur de ce que quelqu’un volait n’importait pas toujours pour déterminer la punition.

À cette époque, la survie était difficile pour beaucoup de gens. Voler de la nourriture ou des animaux pouvait signifier la différence entre la vie et la mort pour une famille. Pourtant le système juridique traitait de nombreux crimes différents avec la même peine extrême. Cela créait la situation étrange où les vols mineurs et majeurs faisaient face à des conséquences identiques.

L’expression se répandit quand les gens reconnurent ce défaut dans les systèmes judiciaires sévères. Elle devint une façon de souligner quand les punitions étaient trop sévères ou mal adaptées aux crimes. Avec le temps, le proverbe s’étendit au-delà du vol pour décrire toute situation où les pénalités semblent disproportionnées aux infractions.

Le saviez-vous

Le mot “pendu” dans ce contexte fait référence à l’exécution par pendaison, qui était une forme courante de peine capitale en Angleterre pendant de nombreux siècles. Le vol de moutons était considéré comme un crime grave car le bétail représentait une richesse significative et des ressources de survie pour les communautés rurales. Le proverbe utilise l’allitération avec les sons “mouton” et “agneau”, le rendant plus facile à retenir et à répéter dans la conversation.

Exemples d’usage

- Manager à employé : “Tu es déjà en retard pour rendre le rapport – on peut aussi bien être pendu pour un mouton que pour un agneau.”

- Adolescent à ami : “Maman va me punir de toute façon pour avoir raté le couvre-feu – on peut aussi bien être pendu pour un mouton que pour un agneau.”

Sagesse universelle

Ce proverbe révèle une tension fondamentale entre la justice et la psychologie humaine avec laquelle les sociétés ont lutté à travers l’histoire. Quand les systèmes de punition deviennent trop rigides ou sévères, ils peuvent créer des incitations perverses qui encouragent exactement le comportement qu’ils sont censés prévenir. Cela reflète une vérité plus profonde sur la façon dont les humains calculent le risque et la récompense dans la prise de décision morale.

Cette sagesse expose notre tendance naturelle à rechercher la proportionnalité dans les conséquences. Les gens ont un sens inné de l’équité qui se rebelle contre les punitions qui semblent trop sévères pour le crime. Quand ce sens est violé, cela peut en fait saper l’autorité morale du système lui-même. Le proverbe capture cette réalité psychologique que les législateurs et dirigeants négligent souvent dans leur désir de paraître fermes face aux méfaits.

À sa base, cette expression pointe vers l’équilibre délicat requis pour une dissuasion efficace. Les punitions doivent être assez sévères pour décourager le mauvais comportement, mais pas si extrêmes qu’elles perdent leur lien avec la justice. Quand les conséquences deviennent déconnectées de la gravité des actions, elles peuvent paradoxalement encourager l’escalade plutôt que la retenue. Cela révèle pourquoi les traditions de sagesse soulignent constamment l’importance de réponses mesurées et proportionnées aux méfaits plutôt que des pénalités sévères généralisées.

Quand l’IA entend ceci

Les gens ne se contentent pas de peser les punitions quand ils font de mauvais choix. Ils changent en fait complètement leur perception de qui ils sont. Une fois que quelqu’un se sent étiqueté comme “mauvais”, son cerveau cesse de se soucier d’être bon. C’est comme actionner un interrupteur qui éteint ses règles morales normales.

Ce changement d’identité se produit parce que les humains se classent dans des catégories claires. On est soit “bonne personne” soit “criminel” – rien entre les deux. Quand ils sont forcés dans la catégorie “mauvais”, les gens abandonnent temporairement leur bonne identité complètement. Leur cerveau dit essentiellement “je suis déjà ruiné, alors rien d’autre n’importe maintenant.”

Ce qui me fascine, c’est comment cette pensée apparemment défaillante protège en fait les humains. En s’engageant “à fond” dans le fait d’être mauvais temporairement, les gens évitent le travail mental épuisant de calculs moraux constants. C’est comme déclarer une faillite émotionnelle pour repartir à zéro plus tard. Cette pensée dramatique du tout ou rien, bien qu’apparaissant irrationnelle, donne aux humains des pauses psychologiques claires du fardeau impossible d’être parfait.

Leçons pour aujourd’hui

Comprendre cette sagesse nous aide à reconnaître quand les systèmes ou relations ont créé des incitations inversées. Dans les situations personnelles, nous pourrions remarquer quand nos propres réactions aux problèmes sont si sévères qu’elles encouragent un comportement pire plutôt que de meilleurs choix. Les parents qui punissent les erreurs mineures aussi sévèrement que les majeures pourraient découvrir que leurs enfants cessent d’essayer d’être honnêtes sur les petits problèmes.

Dans les relations de travail et sociales, cette perspicacité révèle pourquoi les réponses proportionnelles importent tant. Quand les managers traitent les petites erreurs comme des échecs majeurs, les employés peuvent devenir plus susceptibles de cacher les erreurs ou de prendre de plus gros risques. Quand les amis réagissent aux déceptions mineures avec un drame majeur, cela peut pousser les gens vers des trahisons plus significatives plutôt que d’encourager un meilleur comportement.

La leçon plus profonde implique de reconnaître que des limites et conséquences efficaces nécessitent un calibrage soigneux. Les réactions sévères peuvent sembler satisfaisantes sur le moment, mais elles se retournent souvent contre nous en supprimant les incitations pour que les gens choisissent les moindres maux plutôt que les plus grands. Cette sagesse suggère que les réponses mesurées, bien que parfois insuffisantes en apparence, créent en fait de meilleurs résultats à long terme en préservant le lien entre actions et conséquences. L’objectif n’est pas d’être indulgent face aux problèmes, mais de s’assurer que nos réponses encouragent le mouvement dans la bonne direction plutôt que d’abandonner complètement l’effort.

Commentaires